もくじ

できるだけ離職率の低い会社で働きたいよ!

多くの就活生が企業分析をする際に「企業の離職率」を気にしています。

「せっかく就職するなら、長く働きたい」という人も多いでしょう。

実際、離職率が高い業界や企業には、必ず人が定着しない理由があります。

そこで本記事では、離職率の高い業界と低い業界をそれぞれランキング形式で紹介しています。

現在やりたい仕事を探している人は、ぜひ最後まで読んで転職活動に役立ててください。

この記事の監修者

岡本啓毅

YouTube「ひろさんチャンネル」運営 / 株式会社UZUZ 代表取締役

北海道出身。第二の就活を運営する「株式会社UZUZ」を立ち上げ、数多くの就職をサポート。“自らと若者がウズウズ働ける世の中をつくる”をミッションに、YouTubeでは「就職・転職で使えるノウハウ」を発信中。X、TikTokなどSNS等の累計フォロワー数は13万人を超える。

正社員求人多数!

あなたのキャリアを

UZUZが徹底サポート

- すべて完全無料!

- 安心!優良企業のみ紹介

- あなた専用!寄り添ったキャリア支援

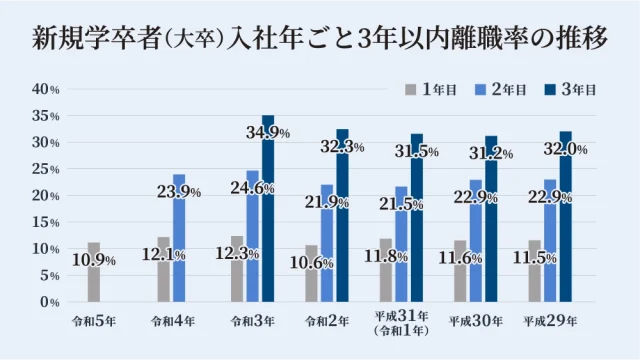

新規学卒者の過去の離職率推移

過去の推移ってどうなってるの?

厚生労働省の資料から、過去の大卒者の3年以内離職率を見てみましょう。

参考:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します」

この後、各業界の離職率を比較していきますが、概ね30%台後半を超えると、平均よりも離職率が高い業界と捉えることができるでしょう。

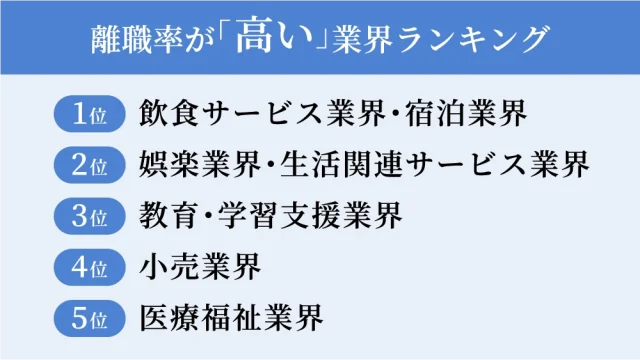

離職率が「高い」業界ランキング

それでは早速、離職率が高い業界ランキングTOP5を紹介していきましょう!

ちなみにここでの離職率とは「新卒入社(大卒)の人が3年以内に離職した割合」を指します。

厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(平成 31 年3月卒業者)を公表します」によると……。

新卒3年以内の離職率の平均は34.9%。

離職率が高い業界は、この平均数値と比べてどのくらい差があるのでしょうか?

離職率の高い業界ランキングTOP5の数値と見比べながら確認してみましょう。

- 1位:飲食サービス業界・宿泊業界…離職率56.6%

- 2位:娯楽業界・生活関連サービス業界…離職率53.7%

- 3位:教育・学習支援業界…離職率46.6%

- 4位:小売業界…離職率41.9%

- 5位:医療福祉業界…離職率41.5%

参考:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します」

それではランキングの5位から順に、詳しく紐解いていきましょう!

5位:医療福祉業界|離職率41.5%

平均34.9%の離職率と比較して、6.6%も高い結果にあります。

「医療福祉業界」を目指す人は多いですが、同時に離職率も高い業界なんです。

「人の役に立つ業界」の筆頭なのにも関わらず離職率が高いのはなぜでしょうか。

- 体力仕事が多い

- 怪我などで身体を壊しやすい

- 労働環境があまり良くない

やりがいのある仕事ですが、このような問題が起こりやすく、それらが辞める要因となっています。

医療関係というと“医者”などが思い当たるかもしれませんが、その他にも以下のような触手での離職率が高いんですよ。

看護師

看護師の場合は、1年でおよそ7%〜10%が離職しています。

医者と同じく激務であることが多く、特に看護師はどこも人手不足。

そのため、一人当たりにかかる業務負担が多くなっています。

さらに看護師は、全国的にも9割が女性。

結婚や出産などによるライフステージの変化が離職率の高さにつながっています。

薬剤師

看護師や医師などと同じく国家資格を持った専門職ではありますが、こちらも3年以内の離職率が30%以上と、低くない数値です。

一見安定しているように見える仕事ですが、こちらもなかなかのハードワーク。

さらに「作業自体が単調でやりがいを感じない」という方もいらっしゃいます。

患者さんとの距離が医者や看護師よりも遠いので「やりがい」という点において不満を持つケースも少なくありません。

4位:小売業界|離職率41.9%

平均34.9%の離職率と比較して、7.0%も高い結果となっています。

小売業界には非常に多くの企業が含まれており、スーパー・コンビニ・デパート・アパレルショップなどが身近な存在として挙げられます。

小売業界の離職率が高い要因は、主に以下の通りです。

- 今後やる仕事が大きく変わらない(キャリアアップが見込めない)

- 労働時間が長い

- 給料が安い

離職率が高いのは、以下の職種です。

アパレル販売

アパレル業界単体ですと、その離職率はなんと40%を超えます。

小売業界の中ではアルバイトやパートタイムの従業員が少なく、そのぶん正社員にかかる負担が大きいのが特徴。

例えば、

- 毎月のノルマがきつい

- 人手が足りない時期は休みたくても休めない

といった状況が発生してしまうのです。

また、自己負担で自社の商品を買い売り上げを上げる“自爆営業”なども起こりやすく、それにより生活が苦しくなる人も少なくありません。

コンビニ店員

最近では「24時間営業」を見直し、時短営業への動きも見られ始めたコンビニ業界。

人手不足が叫ばれる中での「24時間営業」というスタイルは、現場で働く人達に多大な負担を強いることもあります。

場合によっては、家に帰ることすらも難しい事態に発展することもあるんです……。

3位:教育・学習支援業界|離職率46.6%

平均34.9%の離職率と比較して、13.7%も高い結果となっています。

主に学習塾や教材開発販売会社の他、保育士や幼稚園教諭などが挙げられます。

そんな教育・学習支援業界の離職率が高い理由は、下記の通り。

- 労働時間が長い(不規則)

- 膨大な業務量(特に学習塾の場合)

- 顧客を騙している気持ちになる

- 業務量の割に給料が安い

学習塾の場合、日々の授業の準備・教室運営・ビラ配りなどの営業活動・保護者対応など業務内容は多岐にわたります。

教育・学習支援業界で扱う商材は総じて単価が高いです。

そんな中、成果が出るかは言ってしまえば“本人次第”。

そのため「この商品を売ること(塾に入ってもらうこと)が本当にこの人のためになるのか……」と悩んでしまう人も一定数います。

特に離職率の高い職は、以下のものです。

塾の講師

塾の場合、求められるのは単純な成績アップです。

そのため、当然ながら受け持った生徒の成績を上げることが義務となります。

成績がそのままノルマとなってしまうので、講師の方のプレッシャーも大きく、労働時間も長時間になりがちです。

また保護者への対応も求められ、モンスターペアレントに当たってしまい辛い思いをするケースも少なくありません。

保育士・幼稚園教諭

保育士・幼稚園教諭は、シフト制や土日祝日にも運営する職場が少なくないため、まとまった休暇が取りづらく離職率の高さにつながるとされています。

また、人手不足に悩まされている職場もあり、拘束時間が長かったり勤務時間が不規則になったりする恐れがあるのです。

さらに、子ども相手の仕事であることから、体力が必要な点も離職率の一因とされています。

こうした理由から、働く期間が長くなるにつれて心身ともに疲労が蓄積し、離職してしまうケースが珍しくありません。

2位:娯楽業界・生活関連サービス業界|離職率53.7%

平均34.9%の離職率と比較して、18.8%も高い結果となっています。

- 今後やる仕事が大きく変わらない(キャリアアップが見込めない)

- 体力的にキツい

- 業界の将来性が見えない

遊びに行ったり、生活をより良いものにするためには欠かすことのできない場所ですが、中で働いている人達はなかなか苦労をしている模様……。

その中でも、娯楽業界は日に日に規制が厳しくなりつつある業界でもあります。

そのため「この先長く働けるビジョンがない」という理由から、転職を考える人もいます。

離職率が高いのは、例えば以下のような職種です。

パチンコ店のホールスタッフ

過去パチンコ店で働いていた求職者の話によると、重たいパチンコの玉を運ぶことで腰を痛めたり、激しい光や音などで体調を崩す人も多いとのこと。

またギャンブルという業種の性質上、お客さんとのトラブルが多く、それが精神的なストレスとなる方もいます。

美容師

美容師は、娯楽業界・生活関連サービス業界の中でも特に離職率が高い職種といわれています。

その原因としては、労働時間が長くなりがちで業務内容が多岐にわたることが挙げられます。

また、休日も不定休になりやすく、繁忙期にはなかなか休暇を取れないことも原因のひとつです。

一方で、残業代がきちんと支払われない職場もあり、給与は勤務状況に見合わないと感じるケースも少なくないとされています。

その他、美容師はアシスタントやスタイリストとしてのスキルを積んだ後、自分でサロン開業を行うために離職するという人もいると考えられます。

1位:飲食サービス業界・宿泊業界|離職率56.6%

平均34.9%の離職率と比較して21.7%も高い結果になっており、ほぼ二人に一人が辞めていることが分かります。

半数以上の人が3年以内に辞めてしまう、非常に離職率の高い業界です。

職種として、飲食店やホテルの店舗スタッフなどが当てはまります。

離職率の高い理由は、下記の通り。

- クレームがキツい

- 労働時間が長い(不規則)

- 給料が安い

- 今後やる仕事が大きく変わらない(キャリアアップが見込めない)

これらは飲食業界全般に関わる問題ですが、特に離職率の高い職種は以下になります。

居酒屋の店員

居酒屋の場合、社員は店長や副店長となることが多いです。

飲食店の業務だけでなく、経理や発注などの雑務もあり、さらに従業員とのコミュニケーション能力など様々なスキルや知識が必要な仕事。

その割には給料は多くなく、夜も遅いのでワークライフバランスが崩れがちに……。

お酒を扱うため、酔っ払ったお客さんとのトラブルも頻繁に起こるでしょう。

このように、ネガティブな条件が多いのが居酒屋スタッフの特徴です。

また、不安定な労働環境や長時間労働、業務量に見合わない給料など、2〜5位にランクインした業界と共通する理由も数多くありますね。

ホテルのフロントスタッフ

宿泊業界と聞いて思い浮かべる人が多い「ホテルのフロントスタッフ」も、離職率が高いとされている職種のひとつ。

繁忙期には特にまとまった休暇が取りづらく、勤務時間が長くなりやすい点が原因と考えられます。

また、ホテル業界では人手不足に悩まされている職場は少なくないため、有給休暇を思うように取得できない場合も。

さらに、賃金が低かったり業務範囲が幅広くて負担が大きかったりと、デメリットが多いのです。

業界全体のイメージではなく企業別に判断すること

確かに業界全体として離職率が高いことは、統計が示す通り事実です。

しかし、そうだとしてもその業界に属する全ての企業が、離職率が高いわけではありません。

なかには、働きやすい労働環境や成長できる教育体制などが整備された企業もあります。

イメージだけで業界全体を敬遠して、優良企業と出会うチャンスを失うのはもったいないです。

離職率を業界全体のイメージと捉えず、しっかり情報収集をすれば隠れたホワイト企業を探しだすこともできます。

選択肢を狭めないためにも、個別の企業の情報収集は怠らないようにしましょう。

入社前にブラック企業を見抜くポイントは、以下の記事で詳しく解説しています。

ぜひ合わせてお読みください。

離職率が「高い」業界の特徴と離職率が高い理由

BtoCサービスの仕事である

ランキングでご紹介したのは、全てBtoC向けにサービスを展開する業界です。

BtoCとは“Business to Consumer”の略であり、つまり直接的にお客さんを相手にするビジネスのことを指します。

医療福祉業界であれば「利用者」、教育業界であれば「生徒」や「保護者」が“Consumer”、すなわち一般消費者です。

上記5つの業界は日頃から馴染みがあり、どんな仕事をやるのかイメージしやすい業界ですよね。

明確な理由・熱意を持ってこれらの業界を選ぶ人もいるのですが、就活生の中には「自分のやりたいことが分からない」と悩む人も少なくありません。

そんな時にイメージのつきやすい(自分がよく知っている)業界として、上記5つのいずれかを選ぶ人は数多くいます。

例えば接客業では、様々な背景を持った顧客と毎日接しなければなりません。

これが、本当に「人と接する仕事」が好きでないと、ストレスになってしまうのです。

「なんとなく、イメージがつきやすいから」で就職すると、このストレスに耐えられず早期退職してしまうことになってしまうのではないでしょうか。

給料と休日が少ない傾向の仕事である

ランキングの上位に入る業界には過酷な労働環境にも関わらず「給料が安い」「休みが少ない」「労働時間が長い」という点も共通点として挙げられます。

離職率が低いことで有名なインフラ業界(鉱業・電気・ガスなど)の平均年収が340〜360万円(入社3年以内)であるのに対し、娯楽・飲食・宿泊業界は平均年収が240〜250万円ほど。

勤務時間が長い上に年収も100万円以上差がつくとなると、労働環境に不満を持つ人が多く出てしまうのも致し方ありません。

結婚したり子供ができたり、ライフステージが変わると「今の給料ではやっていけない」「子供と休みを合わせたい」などの理由から、さらに離職する人は多くなります。

売り上げノルマがある

医療業界は例外ですが、ランキングに入っているその他の業界は販売している商品などの売り上げノルマを課せられていることが多いです。

店舗全体の売り上げ、また個人の販売点数や金額のノルマなどは、やはり精神的な負担が大きいでしょう。

場合によっては、ノルマを達成するために“従業員が個人的に商品を購入する”ケースもあります。

また、具体的なノルマを設定していなかったとしても「暗黙の了解」といった風潮で実質的なノルマがあるケースも少なくありません。

ノルマのある企業は「離職率の高い業界」以外にもたくさんありますが“過度なプレッシャー”が原因となり、離職してしまうこともあります。

会社によっては、店舗やエリアごとに比較した売り上げランキングが発表され、それによってマネージャーのボーナスが上下する場合があります。

そんな時に熾烈なノルマ争いが起こり、ひどい店舗によっては「自爆営業を織り込んだ売り上げノルマ」が課されることもあるのです。

教育体制が整備されていない

人材育成が現場任せになっているなど、会社としての教育体制が整備されていない企業も離職率が高い傾向にあります。

こうした会社では、きちんとした研修を受けずに、いきなり現場に放り込まれて、戸惑ってしまうこともあるでしょう。

仕事を教えてくれる上司も教育を受けていないため、人によって仕事の進め方が違い、誰の指導が正しいのか分からなくなることもあります。

こうした環境で戸惑いが続くと「この会社は成長できる環境でない」と感じ、離職を考え始めるのです。

監修者コメント

岡本啓毅HIROKI OKAMOTO

離職率の高さは必ずしもネガティブではない

離職率が高いということは、業界内に人材流動性があり、転職によるキャリアアップがしやすいということも意味しています。

離職率が低い業界では、そもそも採用されるための「枠」が空かず、なかなか転職できないからです。

離職率が高いといっても、スキルアップしてキャリアアップするような転職が多いのであれば、一概に「悪い」とは言いきれません。

ただし、これまで紹介してきた業界では

- 我慢して心身にストレスがある

- 常に追い立てられている

- 自分のプライベートの時間が取れない

などのネガティブな理由で離職率が高いのも事実。

そのような環境に長くいると、人によっては心身に不調をきたしてしまうかもしれません。

「離職率が高い」場合、それがポジティブな理由なのかネガティブな理由なのかは、必ず意識するようにしましょう。

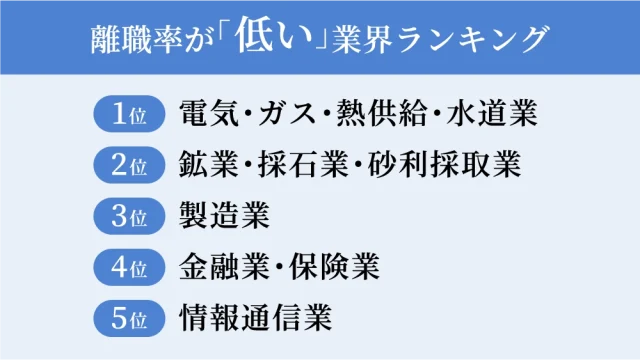

離職率が「低い」業界ランキング

「離職率の低い業界TOP5」はこちらです!

- 1位:電気・ガス・熱供給・水道業…離職率10.5%

- 2位:鉱業・採石業・砂利採取業…離職率13.5%

- 3位:製造業…離職率19.0%

- 4位:金融業・保険業…離職率26.3%

- 5位:情報通信業…離職率27.9%

こちらも離職率の高い業界と同様に「新卒入社(大卒)の人が3年以内に離職した割合」を基準としています。

以下、各業界の離職率をランキング順に解説していきます。

5位:情報通信業|離職率27.9%

情報通信業(IT系企業・テレビ局・制作会社・出版社など)と聞くと「ブラックな労働環境」というイメージを持つ人もいるかもしれません。

しかし、ここ10年で福利厚生を強化している企業はIT業界を筆頭に増えています。

社会全体におけるDXの推進に伴ってIT人材の需要が高まり、優秀な人材の確保や流出防止のために、待遇を改善する企業が増えているのです。

例えば、在宅勤務やフレックス制度を導入したり、副業を解禁したりと、従業員が働きやすい環境づくりを行う企業は珍しくありません。

その結果、従業員は現在の会社に居心地の良さを感じて離職を思いとどまるため、離職率が低下しているのでしょう。

4位:金融業・保険業|離職率26.3%

銀行や保険会社は高年収を稼ぎやすいため、新卒の就活でも人気のある業界といえるでしょう。

金融業・保険業の離職率が低い理由は、向いている人にとっては定着しやすい業界という点が大きいです。

入社すぐは営業からスタートすることが多く、営業ノルマなど一定のプレッシャーを感じるでしょう。

しかし、このような数字主義の業界は、向いている人からすると成果も目に見えやすく、大きなやりがいを感じられるのではないでしょうか。

やりがいを感じている人はあまり離職しないので、全体的な離職率が低くなっている傾向です。

3位:製造業|離職率19.0%

代表的なのは、機械関係の仕事(自動車・電化製品)です。

自動車・電化製品は離職率14%ほどと低く、これらの仕事に就いている人が多いことからも、製造業全体の離職率が低くなったと考えられます。

ただし製造業の中でも、食料品や繊維工業の分野になると、離職率は32%ほどと平均的です。

ランキング上は3位の業界ですが、どの分野の仕事をするかによって、離職率は大きく変わることを知っておきましょう。

2位:鉱業・採石業・砂利採取業|離職率13.5%

- 金属

- 石炭

- 鉄

- 石油

- 天然ガス

- 鉱物

鉱業・採石業・砂利採取業とは、これらの地下資源を取り扱います。

代表的な企業は「国際石油開発帝石」「日本海洋掘削」「エナジーグループ」などがありますが、知らなくてもおかしくはありません。

あまり馴染みがない理由としては、そもそも入社する人が少ない業界だからです。

日本で鉱業・採石業・砂利採取業の企業に1年間で入社する人は、たった200名ほどしかいません。

離職率の低さは2位にランキング入りしていますが、働いている人が少ない点に偏りがあることは理解しておきましょう。

1位:電気・ガス・熱供給・水道業|離職率10.6%

いわゆる「インフラ事業」と呼ばれる分野で、なくなると私たちの生活が成り立たない仕事を指します。

代表的な企業は「東京電力」や「東京ガス」で、身近に感じる企業が多いのではないでしょうか?

電気・ガス・熱供給・水道業の離職率が低い理由は、以下の2つです。

- 1年中誰もが使用するので、景気に左右されづらく業績が安定する

- 新規参入の壁が高いので、同業他社の影響を受けづらい

ただし「離職率が低い=辞める人も少ない」ということなので、求人数も少ないのが現状です。

そこで「離職率の低い仕事に就職したい!」という人は、次の「離職率の低い業界の特徴」を理解すれば、離職率の低い仕事を選べるようになるでしょう。

離職率が「低い」業界の特徴と離職率が低い理由

- BtoB業界である

- 普遍的なニーズのある事業を行っている

- 人を育てる環境が整っている

- 休みがしっかり取れる

- 給料が高い

逆にこれらの条件を多く満たしている企業なら、離職率の高い業界でも長く働ける可能性は十分あります。

それぞれの理由を詳しく解説していきます。

BtoB業界である

BtoB業界とは“Business to Business”の略であり「取引相手が企業」であることを示しています。

反対に個人や一般消費者が顧客となる仕事は、離職率が高い業界の特徴で解説したように「BtoC(Business to Consumer)」といいます。

BtoBの仕事は対象顧客がある程度決まっており、どんどん新規顧客を開拓しなければならないBtoCの仕事に比べて、営業活動にストレスを感じづらいようです。

また顧客のニーズもある程度決まっているため、必要な相手と必要なやりとりがしやすい点も、プレッシャーを減らせる要因でしょう。

一方でBtoCの場合、様々な背景を持った顧客と接するため、常に異なるニーズに答え続けなければならずプレッシャーを感じる人が増えてしまいます。

こういった顧客の性質の違いが離職率に影響しているのです。

普遍的なニーズのある事業を行っている

離職率が低い業界の例で挙げたインフラ業界など、生活に欠かせない役割を担っている業界は離職率が低い傾向があります。

普遍的なニーズがあるため、安定的な需要があり、なくなることがないという安心感もあるでしょう。

また、離職率が低い業界で挙げた5種はいずれも設備をそろえることに莫大なコストがかかるものばかり。

そのため参入企業が少なく、競合優位性を保ちやすいため、企業として安定しているという特徴もあります。

人を育てる環境が整っている

離職率の低い業界は、会社規模が大きく、人を育てる環境も整っていることが多いです。

ベンチャー企業だと、電気やガスなどのインフラ事業に手を出せないことからも、想像がつくのではないでしょうか?

育成担当の上司がいたり、研修のカリキュラムやマニュアルが整備されていることが多いので、着実にキャリアアップができてストレスを感じにくいと考えられます。

厚生労働省の調査によると、新規学卒者の離職率は以下の通りでした。

令和3年3月、新規大卒就職者の事業所規模別就職後3年以内の離職率(下表)

参考:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します」

上記の結果からも、人を育てる環境整備がしやすい企業規模の大きい企業ほど、離職率が低いことが分かります。

休みがしっかり取れる

離職率の低い業界は、勤務時間がある程度決まっており、突発的な残業や休日出勤も発生しづらいことが特徴です。

先ほど紹介した「BtoB企業」と少し被るのですが、BtoB企業は「取引先の休みに合わせて休暇を取りやすい」というメリットがあります。

例えば、取引先が土日休みの場合、自分たちも土日に休みを取りやすいでしょう。

一方、サービス業などのBtoC企業は年中無休で営業しているところも多く、特に繁忙期は休みが取りづらいと考えられます。

給料が高い

安定して働き続けるためには、給料面も重要でしょう。

先ほど紹介した「離職率の低い業界ランキングTOP5」は、どの業界も平均年収が高いです。

平均年収が高い理由は、業績が安定しやすいからと考えられます。

景気に振り回されずに給料やボーナスが出る企業だと、年収が高くなるのも納得ではないでしょうか?

また、上記の業界は勤続年数に応じて大きな昇給が見込まれるため、長く勤めて役職に就くと一気に年収が上がることも特徴です。

監修者コメント

岡本啓毅HIROKI OKAMOTO

安定した環境では成長を見込みづらい可能性も

働きやすい環境があるのは、基本的にはすばらしいことだと思います。

ですが成長性という観点から考えると一考が必要かもしれません。

インフラ業界などは、ある意味では完成された業界。

継続した仕事があり安定的に働けますが、イノベーションが起こって企業規模が拡大したり、困難な仕事に挑戦して個人的スキルが大きく成長したり、といったことはあまり多くありません。

安定しているとはすなわち、悪く言えば個人・企業ともに「成長性が停滞している」とも言い換えることができます。

将来性を考えた時、自分がどのような環境に身を置きたいかはしっかりと考えておきましょう。

離職率が「高い企業」「低い企業」の見分け方

これまで業界ごとに離職率を紹介してきましたが、実際の離職率は企業ごとに違います。

離職率が低い業界に属しているからといって「その企業」の離職率が低いとは限りません。

平均の34.9%よりも高い離職率の企業も存在しています。

まず重要なのが、業界選びであるのは間違いありません。業界の離職率平均は注目すべき指標となるでしょう。

その業界のなかで就職したい企業を見つけたら、次は「離職率が低い業界の特徴」でお伝えした、離職率が低い理由と該当企業の特徴が合っているか確認します。

もし大きく異なっているようなら、離職率が高い傾向があるかもしれません。

長く働ける仕事を探すなら「まずは業界選び」「次に企業選び」の順番で考えるといいでしょう。

その上で「業界の平均離職率」よりも「その企業の離職率がどうか」を確認することに重きを置くべきです。

離職率の高い・低い企業を見極める方法は、以下の8つです。

- ハローワークの求人票をチェックする

- 四季報を確認する

- 企業の口コミサイトやアプリをチェックする

- 人材育成に熱意があるかどうか確認する

- 評価制度について確認する

- 法定外の福利厚生が充実しているかを見る

- 女性の産休育休取得率や実績も参考にする

- 転職エージェントで情報収集を行う

以下、それぞれの方法を詳しく解説していきます。

ハローワークの求人票をチェックする

離職率を確認するには、ハローワークの求人票をチェックしてみることをおすすめします。

離職率を公開するのは義務ではないため、必ずしも全ての企業の離職率が掲載してあるとは限りません。

しかし、求人票では過去3年間の採用者数や離職者数、応募者数といった様々な情報を得られるのがメリットです。

四季報を確認する

あなたは「就職四季報」を知っていますか?

これは、エントリーや試験情報、給与、残業時間など、就活生が欲しいであろう情報をまとめた本です。

つまり、企業選びをする際に、就職四季報は欠かせません。

その中に「新卒3年後の離職率」という項目があるので、離職率が気になる人はぜひチェックしてみましょう。

また、ネットにも東洋経済が出している「新卒3年後の離職率が低い100社ランキング」という記事があります。

ネットにもこうした信憑性の高い記事があるので、就職四季報が手元にない人は検索して読んでみるのも1つの手です。

参考:東洋経済「新卒3年後の離職率が低い100社ランキング」

企業の口コミサイトやアプリをチェックする

企業の口コミサイトやアプリをチェックするのも効果的です。

「転職会議」や「Openworks」など有名サイトを見れば、ある程度は実際に働いている人の意見が聞けるでしょう。

ただし「口コミを書いてやろう!」と思うのは、ネガティブな感情になった時が多いので、鵜呑みにしすぎるのも良くありません。

人は多くの場合、感謝の気持ちを伝える際よりも、否定的な気持ちを伝える際の方が積極的に動きます。

- 主観的な内容も多い

- 否定的な意見は誇張されている可能性がある

- あくまでも個人の意見である

- 最終的には自分で決める

口コミをチェックする時は、これら4つの視点を忘れないようにしましょう。

人材育成に熱意があるかどうか確認する

人材育成にどのくらい力を注いでいるか、調べるのも1つの方法です。

昨今では人的資本経営の概念が浸透し、人材への投資が企業価値を測る指標になりつつあります。

- どのような社員研修が行われているか

- 研修の頻度はどれくらいか

- eラーニングの環境が整えられているか

こうした内容を調べ、社員教育にどれくらい力を入れているか確認するとよいでしょう。

社内に社員教育の専門部署があるかも、合わせて確認してみてください。

面接の際に直接聞くのもよいし、カジュアル面談など気軽に社員に話を聴ける機会があれば、積極的に確認しましょう。

評価制度について確認する

人事評価に納得できないことが、離職の原因になることも多いようです。

そのため、どのような評価制度で人事評価が行われているか確認することも大切です。

口コミサイトには「評価制度への満足度」の項目があるので、細かくチェックしてみてください。

人材育成への取り組みと同じように、面接やカジュアル面談の機会を活用して確認しましょう。

法定外の福利厚生が充実しているかを見る

福利厚生には「法定内」と「法定外」があります。

法定福利厚生とは、法的に企業が従業員に提供しなければならない福利厚生のこと。

代表的なものでは、健康保険・厚生年金保険、雇用保険、労災保険などの保険料の一部を企業が負担する、といったものです。

これらに定められていないものが法定外福利厚生。

例えば、通勤手当や住宅手当、スキルアップ休暇や資格取得補助などがこれに当たります。

社員の働きやすさや自己成長のために法定外福利厚生が設けられており、それが充実している企業は離職率が低くなるでしょう。

女性の産休育休取得率や実績も参考にする

働きやすさを考える上では、女性の産休育休取得率や実績が参考になります。

あくまでも1つの目安ですが、産休育休が取りやすいということは「働き方の融通が利きやすい」といえるからです。

例えば、常に人手不足の職場は産休を取りづらかったり、出産直前まで働かされることも想像つくのではないでしょうか?

「産休育休が取れる」→「人手に余裕がある」→「ブラック労働を強いられない」→「長く働けるかも?」

上記のように思っておくといいでしょう。

ただし、産休育休の制度があるだけではダメで「実績があるかどうか」もチェックしてください。

最近では男性も育休取得できる企業が増えているので、調べてみる価値はあるでしょう。

転職エージェントで情報収集を行う

前述の通り、業界全体のイメージではなく、あくまで個別の企業で判断することが大切です。

そのためには、リサーチをしっかり行う必要があります。

ただ、インターネット等で集められる情報には、限界がある点も考慮しなくてはなりません。

カジュアル面談を実施している企業も少なく、実際に働いている人の話を聴く機会も多くはないでしょう。

確実に情報を集めるためには、転職エージェントなど、就活のプロの力を借りることがおすすめです。

企業と求職者の両方と接点があるエージェントには、インターネットでは調べられないリアルな情報が集まっています。

企業の実態を把握することで、長く働ける企業と出会える可能性が高まるのです。

まとめ

業界自体は離職率が高くても、その中にも働きやすい会社はきっとあるはずですから。

あくまで離職率は、その会社の働く環境を判断する一つの材料でしかありません。

仮に離職率が高くても、自身が求める働き方ができるケースもあるでしょう。

大切なのは「自分がどのような働き方をしたいか」「どのように成長していきたいか」ではないでしょうか。

それが実現できる会社かどうか判断するには、しっかりとした事前の情報収集が欠かせません。

若年層の就活に特化したエージェントである、私たちUZUZには、たくさんの情報が集まっています。

あなたの望む働き方や、将来目指す姿が実現できそうな会社を、一緒に見つけられるはずです。

しかも、登録・相談は全て無料。

もちろん、情報収集だけでも構いません。

まずは、お気軽にご相談ください。

正社員求人多数!

あなたのキャリアを

UZUZが徹底サポート

- すべて完全無料!

- 安心!優良企業のみ紹介

- あなた専用!寄り添ったキャリア支援