面接の場で、ほとんどの応募者が一度は耳にする質問、それが「なぜその大学を選んだのですか?」です。

この質問は単に事実を知りたいだけでなく、思考プロセスや価値観を探るための重要な問いかけでもあります。

では、どのように答えると高評価につながりやすいのでしょうか。

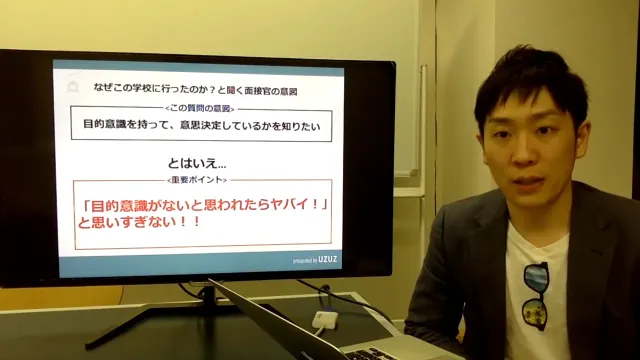

この記事では、人材支援会社UZUZの代表、岡本啓毅氏による解説動画を元に面接における「大学を選んだ理由」の答え方について、回答例を交えて解説していきます。

この記事を読めば、「なんとなく」という理由も自信を持って伝えられるようになるはずです。

▼この記事の元になった動画はこちら

この記事の監修者

岡本啓毅

YouTube「ひろさんチャンネル」運営 / 株式会社UZUZ 代表取締役

北海道出身。第二の就活を運営する「株式会社UZUZ」を立ち上げ、数多くの就職をサポート。“自らと若者がウズウズ働ける世の中をつくる”をミッションに、YouTubeでは「就職・転職で使えるノウハウ」を発信中。X、TikTokなどSNS等の累計フォロワー数は13万人を超える。

正社員求人多数!

あなたのキャリアを

UZUZが徹底サポート

- すべて完全無料!

- 安心!優良企業のみ紹介

- あなた専用!寄り添ったキャリア支援

なぜ面接では「その大学を選んだ理由」を聞かれるのか

面接官が「なぜその大学を選んだのですか?」という質問を投げかける背景には、明確な意図があります。

具体的には、「目的意識を持って意思決定をしているか」という点に注目しています。

大学進学は多くの人にとって初めての大きな自己決定の機会であり、選択の過程には論理的思考力、情報収集能力、そして将来への展望が表れます。

面接官は、あなたが漠然と流されるままに選択したのか、それとも何かしらの意図や目的を持って選択したのかを知ろうとしているのです。

監修者コメント

「目的意識がなかった=ダメ」ではない!

自分のキャリアを明確に描き「こういうキャリアを築いていきたいからこの学校・学部に行くんだ」と強い目的意識を持って進学先を決めるのは素晴らしいことです。

しかし現実には、高校3年生の17歳や18歳の時にそこまで明確なビジョンを持っている人は決して多くありません。

面接官もその点は十分に理解しています。

そのため、「目的意識がなかったからイコールだめなんだ」と悲観的に捉える必要はありません。

むしろ当時の自分なりの考えや、その後の変化を正直かつ前向きに伝えることが重要です。

面接官は完璧な目的意識を求めているのではなく、入学後の学び・経験を通じてどのように変化し、どう成長してきたのかを知りたいと考えているのです。

岡本啓毅

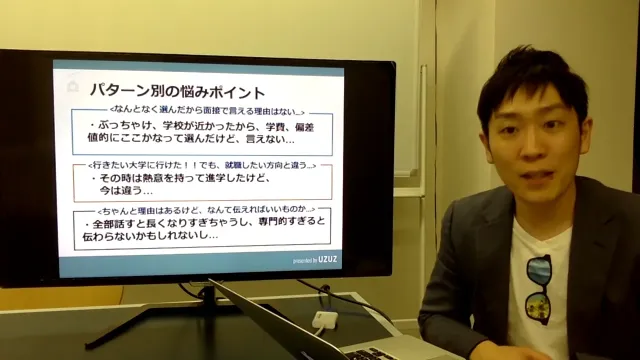

「その大学を選んだ理由」の答え方に悩んでしまうパターン3選

面接で「なぜその大学を選んだのですか?」と聞かれた際、多くの人が悩んでしまう共通のパターンがいくつか存在します。

主な悩みは以下の3つに大別されます。

- なんとなく選んだ大学だから理由を言えない

- 行きたい大学に行けたが就職先とは合致していない

- 理由はあるがちゃんと伝えられるか不安

これらのパターンに当てはまり、どう伝えたらいいか分からないと感じるのは決して珍しいことではありません。

それぞれのパターンについて、どのように伝えればいいか詳しく見ていきましょう。

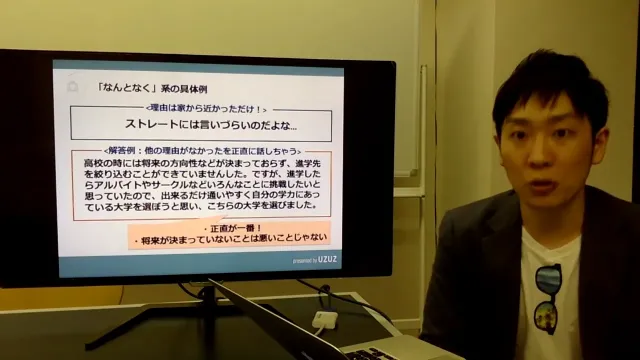

1.なんとなく選んだ大学だから理由を言えない

高校生の時点では、将来の具体的なビジョンが明確でないことがほとんどです。

そのため当時の自分が「なんとなく」選んだ大学に行くことがあっても、それは決して悪いことではありませんし、気にする必要もありません。

重要なのは、「なんとなく」の裏に隠された、当時の自分の考えや価値観を言語化することです。

例えば、「将来何がしたいか分からなかったからこそ、幅広い分野を学べる総合大学を選んだ」というのも立派な理由です。

面接官は完璧な理由を求めているのではなく、当時のあなたが何を考え、どのような状況でその選択をしたのかを知りたいのです。

無理に立派な理由を考えたり取り繕ったりするよりも、正直かつ前向きに当時の状況を説明するほうが好印象を与えられるでしょう。

2.行きたい大学に行けたが就職先とは合致していない

大学で学んだ専門分野と、現在志望している就職先が直接的に合致しないというケースもよくあります。

文学部を選んだがIT企業を志望しているといったケースです。

経験を積むなかで興味や関心、将来の目標が変わっていくのは自然なことですし、面接官もその点を理解しています。

そのため、大学と志望先に一貫性がないことを過度に心配する必要はないのです。

大切なのは「なぜ変わったのか」への回答を用意し、思考が変化する過程を答えられるようになっておくこと。

例えば「大学で〇〇を学ぶなかで、△△という新たな分野に興味を持つようになり、□□という仕事に魅力を感じるようになりました」といった形で、具体的なエピソードを交えて説明すると良いでしょう。

現在の考えに至るまでの経緯をスムーズに説明するため、「当時は〇〇と考えてこの大学を選びました」という形で、当時の選択理由を簡潔に伝えておくのも有効です。

この布石を打っておくことで、「当時は〇〇と考えており、その後△△に変わりました」と説明しやすくなります。

3.理由はあるがちゃんと伝えられるか不安

大学を選んだ明確な理由はあるものの、「すべて伝えようとすると長くなりすぎてしまう」「うまく要点をまとめられない」といった不安を感じる方もいます。

特に強い思い入れがある場合や専門的な分野を選んだ場合は、その傾向が顕著になるでしょう。

想いが強いのは決して悪いことではありませんが、面接の時間は限られており、一つの質問に時間をかけすぎると他の質問に答える時間がなくなってしまうかもしれませんよね。

そんなときは、以下のステップに従って「内容を絞る」工夫をしてみましょう。

| ステップ1 | 学校・学部を選んだ理由を全て箇条書きで書き出す |

| ステップ2 | 書き出した選んだ理由を「重要度」で順位をつける |

| ステップ3 | 重要度の上から順に、30秒〜1分で話せる内容に絞り込んでいく |

この方法を使って、重要な情報だけを取捨選択して伝えれば、適切な時間配分で答えることができるようになります。

面接を突破する「その大学を選んだ理由」の回答例4選

ここからは、具体的なシチュエーションに応じて「その大学を選んだ理由」の回答例を4つ紹介していきます。

それぞれの例には、面接官に好印象を与えるためのポイントと、避けるべき表現についても解説しています。

これらの回答例を参考にして、自分の状況に当てはめつつ自分自身の言葉で語れるように準備しておくのがおすすめです。

回答例1:家から近かったことが理由のケース

大学を選んだ理由が「家から近かったから」だった場合の回答例と回答するときのポイントを見ていきましょう。

【回答例】

| 私が進学を決めた理由は、正直なところ「家から近かったから」です。 高校の時は将来の方向性が決まっておらず、進学先を絞り込むことができませんでした。 しかし、大学に進学したら、バイトやサークルなど、今までやっていない色々なことに挑戦したいと思っていました。 そのため、できるだけそういった時間を捻出しやすいように、通いやすい距離にあり、かつ自分の学力レベルに合っている大学を選ぼうと思い、こちらの大学を選びました。 |

- 正直に話すのが一番です。

変に背伸びして思ってもないようなことを言ってしまうと、かえって自分の首を絞めてしまうことになるので、嘘をつくのは避けましょう。

「家から近かったから」という理由も面接官からすれば、たとえば「大学選びは分からないことも多いし、色々なことに挑戦したいなら良い選択だね」と前向きにとらえてくれるケースは多いです。

重要なのは、「近い」という理由の裏にどのような目的意識があったのかを説明することです。

この回答例では、「様々なことに挑戦したい」「時間を捻出したい」という前向きな意図があったことを明確に伝えています。

これにより、単なる消極的な理由ではなく主体的な選択であったことをアピールできます。

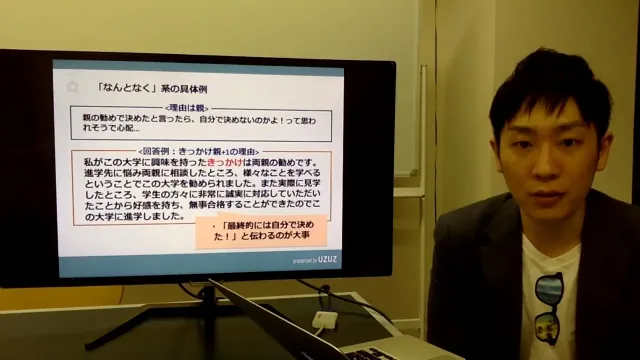

回答例2:親に勧められたことがきっかけのケース

大学を選んだ理由が「親に勧められたことがきっかけ」の場合の回答例と回答するときのポイントを見ていきましょう。

【回答例】

| 進学先に悩み親に相談したところ、「いろんなことが学べるから、この大学がいいんじゃない?」というふうに勧められました。 その後、実際にオープンキャンパスに参加したり、学校のパンフレットを読んだりして、この大学で学びたいという気持ちが強くなりました。 特に、説明会で学生の方々に非常に誠実に対応してもらったことから好感を持ち、ここで自分も学んでみたいと思い、この大学に進学しました。 |

- きっかけが親の勧めでも、最終的に自分で判断したことを伝えるのが大事です。

流されて決めてしまって後悔した、などのネガティブな発言は避けたほうが無難でしょう。

「親に勧められた」というだけでなく、そこから「自分なりに調べて納得した」という流れを付け加えることで、主体性を持って選択したことをアピールできます。

この回答例では、きっかけは親の勧めでも、オープンキャンパスに参加したりカリキュラムを検討したりして、最終的に自分の意思で決めたというプロセスを説明しています。

特に、「学生の方々の誠実な対応」といった具体的なエピソードは、自分の判断基準が明確で人との関わりを大切にする姿勢も伝わります。

受動的に決定しているのではなく、能動的な意思決定であったことを強調できるでしょう。

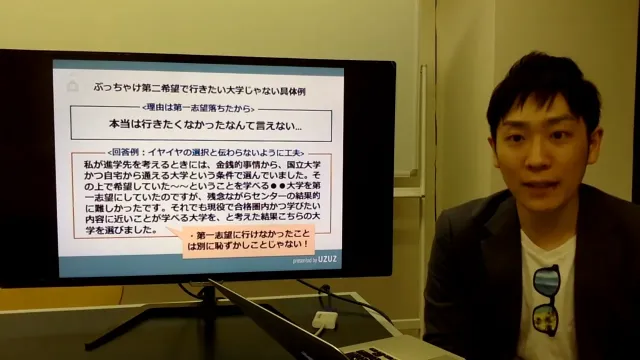

回答例3:入学した大学が第一志望ではなかったケース

入学した大学が第一志望ではなかった場合の、回答例と回答するときのポイントを見ていきましょう。

【回答例】

| 私が大学を考える際には、国立大学かつ自宅から通える大学という条件で選んでいました。 その上で、希望していた〇〇(学びたいこと)を学べる△△大学を第一志望にしていましたが、残念ながらセンター試験の結果、そこに合格するのは難しいと考えました。 それでも浪人はできない状況だったので、現役で受かるところで学びたいことに近いことが学べるところ、というふうに考え、こちらの大学を選びました。 |

- できる限り現状で最善を尽くしたと伝えるようにします。

「第一志望に行けなかったから仕方なくこの大学にした」という印象を与えないよう工夫しましょう。

そもそも、第一志望に行けなかったことは恥ずかしいことではありません。

重要なのは、その状況下で自分がどのように考え、現在の大学を選んだのかを前向きに伝えることです。

この回答例では、第一志望に行けなかった事実を伝えつつ「浪人はできない」「学びたいことに近いところ」というように、当時の状況と自身の判断基準を明確にしています。

そして最終的にその大学で得られた「充実した学びや経験」に触れることで、結果としてこの選択が自分にとって良いものであったことを強調しています。

第二志望や第三志望の大学でも、選んだからには何かしらの魅力やメリットがあったはずです。

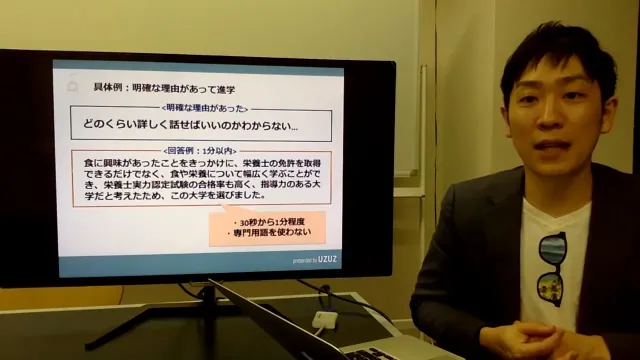

回答例4:専門性が高く話が長くなってしまうケース

どうしても専門性が高く話が長くなってしまう場合の、回答例と回答するときのポイントを見ていきましょう。

【回答例】

| 食に興味があったことがきっかけで、栄養士の免許を取得できるだけでなく、食や栄養について幅広く学ぶことができ、栄養士実力認定試験の合格率も高く、指導力のある大学だと考えたため、この大学を選びました。 |

- 専門用語の使用は控えつつ、30秒から1分程度で短くまとめるようにしましょう。

面接における一つの質問への回答は、30秒から1分程度が目安とされています。

専門性の高い分野を選んだ場合、その理由を詳細に説明したくなる気持ちはよく分かりますが、詳細に説明すると確実に1分を過ぎてしまうでしょう。

加えて、面接官は必ずしもその分野の専門家ではないため、専門用語を多用したり説明が長くなりすぎたりすると、かえって理解されにくくなってしまうのです。

この回答例では、専門的な内容を簡潔かつ分かりやすい言葉で説明しています。

カリキュラムの魅力や合格率の高さといった具体的な強みに触れることで、その大学を深く理解し、明確な目的意識を持って選択したことをアピールしています。

何度も文章を練り直して、端的にアピールできるよう練習を重ねましょう。

監修者コメント

大学を比較する際、他の大学を下げる表現は避けよう

大学を選んだ理由を説明する際、他の大学と比較して「〇〇大学は学費が高かった」「△△大学は指導力がなさそうだった」といった他を下げる表現は避けたほうが無難です。

このような表現はネガティブな印象を与えたり、他者批判と受け取られたりする可能性があります。

代わりに「国立大学なら学費も家庭的に問題なさそうでした」「この大学は指導力がありそうだと感じました」のように「〇〇は良かった」と片方を上げる表現にしましょう。

ポジティブな言葉を選べば面接官にマイナスなニュアンスを与えず、自分が選んだ大学の魅力やメリットに焦点を当てて説明することができます。

岡本啓毅

まとめ

「なぜその大学を選んだのか」という質問は、面接でよく聞かれます。

本記事では、具体的な悩みと解決策、そして回答例を通じてどのように答えるべきかを解説してきました。

面接官に目的意識や意思決定のプロセスを伝えられているか、簡潔で複雑になっていないかを振り返りながら回答を作ることが重要です。

もし、なかなかしっくり来る回答が思いつかない時には、様々な就活テクニックや知識を教えてくれる就職・転職エージェントに相談するのもおすすめです。

就職・転職エージェントとは、キャリアの悩み相談や求人紹介、選考対策をすべて無料で提供してくれるサービスのこと。

私たちUZUZも就職・転職エージェントを運営しています。

この記事や動画でお伝えした以上の就活知識やノウハウを、あなたに合った形でお伝えすることもできます。

面接で大学を選んだ理由の回答に悩んでいる方はもちろん、就活について少しでも不安なことがあるならぜひ一度ご連絡ください。

正社員求人多数!

あなたのキャリアを

UZUZが徹底サポート

- すべて完全無料!

- 安心!優良企業のみ紹介

- あなた専用!寄り添ったキャリア支援