もくじ

僕ってもしかして、会社員に向いてないのかも……

多くの場合、誤解しているだけなんです!

「会社員に向いていない」と感じる方もいるかもしれませんが、基本的に気にする必要はありません。

この記事では「会社員に向いてないと感じる原因」と「解決方法」、そしてなぜ気にしなくていいのかについて解説します。

この記事の監修者

岡本啓毅

YouTube「ひろさんチャンネル」運営 / 株式会社UZUZ 代表取締役

北海道出身。第二の就活を運営する「株式会社UZUZ」を立ち上げ、数多くの就職をサポート。“自らと若者がウズウズ働ける世の中をつくる”をミッションに、YouTubeでは「就職・転職で使えるノウハウ」を発信中。X、TikTokなどSNS等の累計フォロワー数は13万人を超える。

正社員求人多数!

あなたのキャリアを

UZUZが徹底サポート

- すべて完全無料!

- 安心!優良企業のみ紹介

- あなた専用!寄り添ったキャリア支援

会社員に向いてないのは気にしなくていい

失敗して落ち込んだり、優秀な同期と比べられたり、なかなか就職活動や転職活動がうまくいかなかったり。

そんな経験を経て「自分は会社員に向いていないのかも」と感じることもあるかもしれません。

しかし、はっきりと結論をお伝えしておきます。

「会社員に向いてないのかも」と感じても、全く気にする必要はありません。

なぜなら、仕事をしていればこのような想いは誰しも一度は抱きますし、そもそもそう思っている多くはただの誤解だからです。

詳しく説明していきます。

理由①転職によって解決する場合が多い

多くの場合「会社員に向いていない」という想いはただの誤解です。

「会社員に向いていない」のではなく「その会社と合わない」だけ。

思うような成果を出せず窮屈さを感じている人でも、転職によって環境を変えるだけで、仕事に関する悩みが大きく好転することはよくあります。

それを解決できるような転職の方法について、詳しくは後述しますのでそちらも確認してみてください。

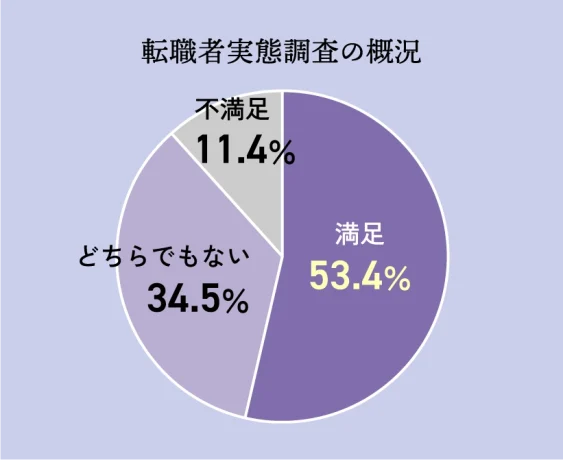

厚生労働省が公表した「令和2年転職者実態調査の概況」によると、転職に満足している人は53.4%、どちらでもない人は34.5%、不満足な人は11.4%です。

半数以上もの人が転職してよかったと感じているといえます。

今の職場で「会社員に向いていないのでは?」と思っていても、自分に合う企業へ転職すればその悩みが解決する可能性は高いと考えられます。

参照:厚生労働省「令和2年転職者実態調査の概況(個3.転職について)」

理由②会社員以外にも働き方はあるがリスクが高い

例えば、フリーランスとか。

フリーランスは、会社員以上にビジネス上でシビアな状況に置かれることが多く、しっかりとした目標がなければやっていけません。

リスクも大きいので、人の倍以上ほど仕事に対して強い想いがないのであれば、むしろ会社員をおすすめします。

具体的にどのようなリスクがあるかは、後ほど解説します。

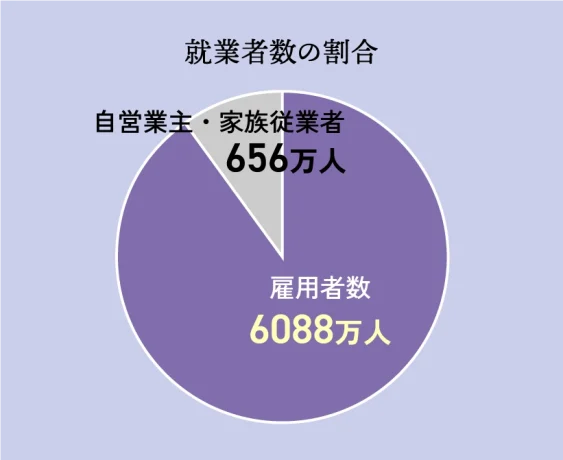

ちなみに、総務省統計局が公表した「労働力調査 (基本集計)2023年(令和5年)8月分」によると、就業者数6773万人のうち正規・非正規の職員両方を含む雇用者は6088万人です。

反対に自営業主・家族従業者は656万となっていて、全就業者中およそ9.7%の人がフリーランスという働き方を選択していることが分かります。

つまり、社会人として働いている人の10人に1人がフリーランスということになり、フリーランスという生き方はまだ少数派です。

参照:総務省統計局「労働力調査 (基本集計)2023年(令和5年)8月分」

会社員に向いていないと感じた人が選択する会社員以外の働き方

会社員に向いていないと感じている人は、会社員以外の働き方があることを知ることで、気持ちが軽くなって楽になるメリットがあります。

実際、世の中には本当に会社員に向いていない人や、どうしても会社勤めが難しいと感じる人も少なくありません。

こうした人たちは、会社員以外の働き方を選択して生きていくのです。

ここでは、会社員以外の働き方を紹介した上で、それぞれのメリット・デメリットを解説していきます。

定職に就かずフリーターとして生きていく

フリーターとは、正社員や派遣社員、契約社員として働くのではなく、パートまたはアルバイトで生計を立てている人のことです。

フリーターとして生きている人は、日本全人口のどのぐらいの割合を占めているのでしょうか?

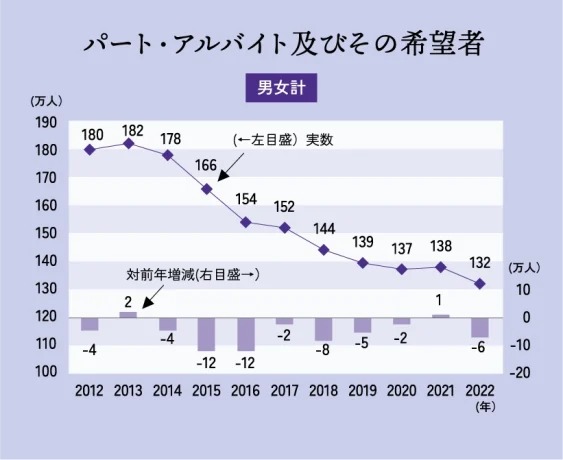

ここで、厚生労働省の「労働力調査(詳細集計)2022年(令和4年)平均結果の概要」を見てみましょう。

この調査結果によると「パート・アルバイト及びその希望者」のうち若年層(いわゆるフリーター)の数は、2022年平均で132万人です。

これは日本全人口の約1%と非常に少なく、フリーターの人数は年々減少していることが分かります。

フリーターのメリットは、会社員より辞めやすく、いくつもの仕事を自由に掛け持ちできる点です。

また、勤務日や時間は比較的柔軟に決められる点も大きなメリットです。

一方デメリットには、会社員よりも昇給の幅が小さく、ボーナス・各種手当は無いかあってもほとんど期待できない点が挙げられます。

さらに、不安定な雇用や収入面の影響で社会的信用を得られにくく、賃貸物件や住宅ローンの審査で落ちてしまうおそれもあります。

参照:厚生労働省「労働力調査(詳細集計)2022年(令和4年)平均結果の概要」

フリーターとして働き続けるリスクは、以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひ合わせてお読みください。

フリーランス(個人事業主)として仕事する

フリーランスは職種を示す言葉ではなく、あくまで個人事業主というひとつの働き方を示す言葉です。

一口にフリーランスといっても、Webデザイナーやライター、マーケターやプログラマーなど幅広い仕事内容が考えられます。

ちなみに、フリーランスとフリーターは響きが似ていますが、意味が全く異なる言葉です。

フリーランスは個人事業主を意味するのに対して、フリーターは定職に就かず、アルバイトやパートとして働くことを指します。

ランサーズが2021年に実施した「フリーランス実態調査2021」によると、2021年のフリーランス人口は2020年と比較して608万人も増加しています。

先ほど、フリーランスは少数派であると説明はしましたが、増加していることも事実です。

競合となるフリーランスも増えつつあり、いずれにしても、安定して高収入を得ていくためには何か特別なスキルや才能が必要な場合が多くあります。

フリーランスのメリットは、人間関係の煩わしさがない点、自分の好きな時間に好きなように働ける点にあります。

その他、自分自身で仕事を獲得した時の喜びが大きいのも、フリーランスならではのやりがいといえるでしょう。

デメリットは、上司や同僚がいないため気軽に相談できる相手が少ない点、全て自分自身で管理する必要がある点です。

また、自分自身の努力次第では高収入を目指せますが、反対にうまくいかないと仕事を思うようにもらえない点には注意が必要です。

参照:ランサーズ「フリーランス実態調査2021」

自分自身で起業して経営者になる

広義での起業とは、自分自身で新しい事業を立ち上げることを指します。

ここでは、便宜上「自分で法人を立ち上げて経営者となり、必要に応じて従業員を雇用しながらビジネスを営んでいくこと」を起業と定義します。

起業して経営者になる大きなメリットは、 定年がなくいつまでも働き続けられる点で失業の心配が少ないことです。

さらに、事業が成功すれば、会社勤めするよりも高い収入を得られる可能性があるのも魅力のひとつ。

一方、デメリットは、失敗して多額の借金を背負うリスクがある点、起業のために資金調達をする必要がある点です。

また、事業が軌道に乗るまでは収入が安定しにくいことにも注意が必要です。

起業して、ある程度事業が軌道に乗った経営者に、起業した目的について尋ねた調査があります。

年代別に起業の目的をヒアリングした中で、30歳以下の若い経営者の回答を見てみましょう。

【30歳代以下の経営者、現在の事業の起業目的】

| 起業の目的 | 30歳代以下 |

| 自分の裁量で自由に仕事をするため | 52.2% |

| 高い所得を得るため | 51.3% |

| 仕事の経験・技術・知識・資格等を活かすため | 41.2% |

| 自分の技術やアイデアを事業化するため | 38.9% |

| 自身の生計を維持するため | 34.5% |

| 性別や年齢に関係なく働くため | 27.0% |

| 時間や気持ちのゆとりを得るため | 26.5% |

| 地域の雇用を維持・拡大するため | 23.9% |

| 地域社会が抱える課題の解決を目指すため | 23.5% |

| 経営者として社会的評価を得るため | 23.5% |

| 地域の産業発展に貢献するため | 19.0% |

参照:中小企業省「2023版中小企業白書」第2-2-59図

「自分の裁量で自由に仕事をするため」「高い所得を得るため」が上位を占めています。

やはり、起業し成功する人は、会社員では実現しにくい働き方を目指していることが分かる結果となりました。

しかも、相当な覚悟と努力をもって、成功したことが垣間見れます。

会社員以外の働き方を選ぶ5つのリスク

ここまで、会社員で働く以外の選択肢を紹介してきました。

だったらいっそ、フリーランスになっちゃう!?やっぱり諦めきれないよ!

ここではその理由を詳しくご説明しましょう。

当然ながら、フリーランスでも成功する人はいます。

しかし、はっきりいうならば「自分は会社員に向いてないかも」と感じている方には、特にフリーランスという働き方は合っていないケースがほとんどです。

- 収入が安定しない可能性がある

- 明確なスキルや実績がなければ稼ぐことは難しい

- 福利厚生やボーナスがない

- 自己管理できないと仕事が進まなくなる

- フリーランスの方が人間関係の構築は重要

それぞれ確認していきましょう。

1.収入が安定しない可能性がある

フリーランスは、仕事量や入金時期によって月ごとの収入が大きく変動する場合が多くなります。

正社員は基本的に毎月決められた給与をもらうことができますが、フリーランスはそうではありません。

場合によっては「仕事が全くなく、稼げない月が連続してしまう」ことも当然あり得ます。

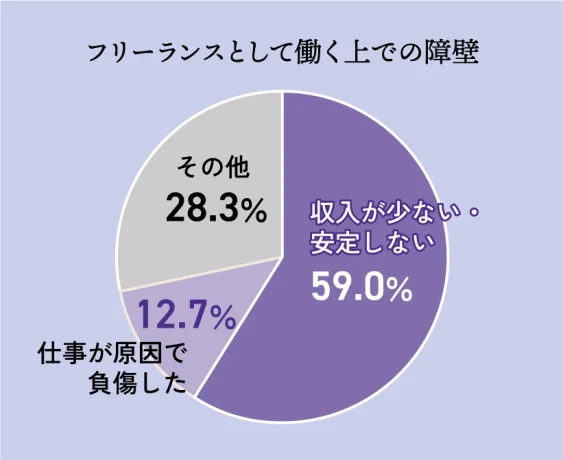

ここで、株式会社三菱総合研究所が2020年3月に公表した「個人事業主・フリーランスの実態に関する調査 報告書」の結果を見てみましょう。

この調査では、全体の59.0%の人が「フリーランスとして働く上での障壁」は「収入が少ない・安定しない」ことであると回答しています。

また「仕事が原因で負傷した・疾病になった場合の補償がない」と回答した人は12.7%いることが分かります。

つまり、実際にフリーランスとして働いている人の多くは、収入の不安定さや少なさ、体調不良時の不安を感じているのです。

参照:株式会社三菱総合研究所「個人事業主・フリーランスの実態に関する調査 報告書」

2.明確なスキルや実績がなければ稼ぐことは難しい

フリーランスは、正社員以上にはっきりとしたスキルや実績が求められます。

スキルが劣るフリーランスには、わざわざ仕事を頼もうとは思いませんよね。

特に、動画編集やWebデザイナー、Webライターなどの在宅でできる職種は、フリーランスの数が多くなっています。

しかも「かつて〇〇という有名番組を担当し、収入を1,000万円台にアップさせるために独立した」というような、スキルも実績も兼ね備えた競合相手がひしめいています。

彼らとの競争に勝てるような明確な強みがないと、そもそも仕事を獲得できず、稼ぐことができません。

3.福利厚生やボーナスがない

正社員には、例えば次のような福利厚生やボーナスが用意されていることが多いですが、フリーランスにはありません。

- 通勤手当

- 住宅手当や社員寮

- 特別休暇や有給休暇

- 健康診断

フリーランスになって月収が高くなったと思っても、福利厚生やボーナスがない分、トータルでは年収が下がっているケースもよくあることです。

それがいかに苦しいことなのかは、フリーランスを経験してみなければなかなか感じにくいでしょう。

4.自己管理できないと仕事が進まなくなる

フリーランスは、会社員以上に自己管理能力が高く求められます。

仕事を管理してくれる上司もおらず、遅刻という概念がありません。

そのため、サボろうと思えばいくらでもサボることができてしまいます。

しかし同様に、有給休暇も残業手当も、そして土日祝日も関係ないのです。

体調を崩して休んでも、誰も仕事を肩代わりしてくれません。自分でやるしかないのです。

しっかりと自己管理ができているフリーランスは、以下のような「自分の中での決め事」を守っています。

- ToDoリストを作って自己マネジメントをする

- 毎朝8時には必ず起きて、9時には業務開始する

- 毎日22時前に必ず寝る

- 暴飲暴食は絶対にしない

自分の生活と仕事が密接に結びついているため、会社員に課せられるルールよりも、むしろ厳しいのではないかと思うような決め事を課している方もいるほどです。

しかし、それは「自己管理しないと仕事が進まなくなる」ということを理解しているが故です。

このような自己管理ができないと、そもそもフリーランスとしてやっていくのは難しいでしょう。

5.フリーランスの方が人間関係の構築は重要

フリーランスであれば、自分の見知った人とのみ仕事ができるため気が楽だと思うかもしれません。

しかし、実態は全く逆です。

なぜなら、人間関係の構築は会社員よりもむしろフリーランスの方が重要になるからです。

- 営業活動を行い、クライアントを獲得する

- 外注先とクライアントをつなぎ、各所に指示を出す

- 取引先を接待する

- 直接話を伺うためにオンライン会議ではなく実際に出向く

- フリーランス同士でコミュニティを作り、状況を共有する

フリーランスは、基本的に一人で「会社の全ての業務」をこなします。

そのため上記のように、営業職・管理職が行っていたような営業活動やコミュニケーション、はては部長や社長クラスが行っていたロビー活動なども、一手に担う必要があります。

そのため「人間関係が面倒」と感じる方は、むしろ正社員でいる方が圧倒的に楽です。

ここで、先程も参照した、株式会社三菱総合研究所が2020年3月に公表した「個人事業主・フリーランスの実態に関する調査 報告書」を見てみましょう。

この調査によると、全体の17.2%の人が「1人で仕事を行うので、他人とのネットワークを広げる機会が少ない」と感じていると分かります。

つまり、フリーランスの5~6人に1人が「人間関係の構築が難しい」と思っているといえます。

その一方で、仕事を獲得するためには、人間関係の構築が重要であるというジレンマに、フリーランスは悩まされることになるのです。

会社員として働くメリット

「フリーランスになればよい」なんて、簡単に考えない方がよさそうだね!

安定した収入が得られる

会社員として働くメリットは、なんといっても収入が安定する点にあります。

会社員として働く場合、よほどのことがない限り、毎月決まった額の給料が入金されます。

その他、季節ごとのボーナスが支給されるなど、安定した収入が得られるため金銭的なストレスにさらされにくいでしょう。

定年まで勤めれば退職金が支給されるなど、老後の生活の不安が軽減できる点もメリットです。

社会的信用が得られる

会社に所属していることにより、社会的信用が得られることもメリットです。

「OOという会社に勤める課長のOOさん」というように、会社の社会的信用は個人の社会的信用に直結します。

こうした社会的信用によりローンが組みやすくなるので、車や住宅といった高額な買い物も可能になるのです。

福利厚生などの恩恵が得られる

会社は従業員が安心して働けるように、福利厚生を用意しています。

例えば社宅や寮といった住宅の貸与、あるいは家賃の補助など、生活に直結した福利厚生を用意している企業もあります。

この他にも企業によって様々な福利厚生を用意し、働く社員の金銭的・心理的な負担が軽減されるよう配慮をしているのです。

こうした恩恵に預かれるのは、会社員として働く大きなメリットではないでしょうか。

社会保険に加入できる

会社員で働く以上、健康保険・雇用保険・労災保険・厚生年金に加入しなくてはなりません。

ただ、その保険料は雇用保険・労災保険は全額、健康保険と厚生年金は半分を会社が負担してくれているのです。

雇用保険や労災保険に加入していることで、失業や業務が原因のケガ・病気で収入が途絶えた時の救済を受けられます。

フリーランスであれば、国民健康保険・国民年金に加入する必要があり、会社員でいる時よりも月々の保険料の負担は大きくなります。

老後の年金についても、厚生年金の方が受け取る年金額が大きくなるため、不安の少ない老後生活を送りやすくなるでしょう。

会社員に向いてないと感じる原因と解決方法6選

「会社員に向いていない」と感じても気にしなくていいとはお伝えしましたが、やはりモヤモヤとひっかかってしまうこともあるでしょう。

まずは、なぜ自分は会社員に向いてないと感じるのかの原因を明らかにしてみるとスッキリします。

また、原因を明らかにすることで、問題を解決できるような転職の方法を見つけることにもつながります。

- 仕事内容が自分に合っていない

- 会社の社風が自分の性格に合わない

- 会社での人付き合いが面倒

- 組織のルールに窮屈さを感じている

- 人に評価されることに抵抗がある

- 実現したい夢や目標がある

それぞれ、原因とその解決方法について確認していきましょう。

1.仕事内容が自分に合っていない

まず挙げられるのが、自分の特性と仕事内容とのミスマッチです。

「あまり人と話をしたくないのに営業職になってしまった」

「論理を組み立てるのは苦手なのにエンジニアになってしまった」

このように、自分の特性と合わない仕事に就いてしまうと、会社員に向いていないかもしれないと感じるものです。

この失敗は、まだ具体的な働き方を知らずに就職することが多い新卒の人によく見られます。

解決方法は簡単で、自己分析を行い自分の特性に合った適職を見つけましょう。

前述した「あまり人と話をしたくない」という人は、もしかしたら黙々と作業をするのが得意かもしれません。

「論理を組み立てるのは苦手」という人も、感情豊かに話をするのが得意かもしれません。

自分の特性に合った仕事を見つけられれば、あなたらしく活躍することが可能です。

とはいえ「自己分析のやり方が分からない」という方も多いでしょう。

そこでおすすめしたいのが、UZUZの「適職診断」です。

「適職診断」はLINEで友達追加するだけで、無料で診断を受けることができ、簡単な質問に答えるだけで、手軽に自己分析ができて適職も見つかります。

「適職診断」をより使いこなしたい方は、以下のYouTube動画も確認してみてください。

2.会社の社風が自分の性格に合わない

仕事内容は合っていても、自分の性格と社風が合わないという場合もあります。

社風とは、いわば「会社の性格」のようなもの。

性格が噛み合わない人と一緒にいると、ツラくなってしまいますよね。

会社もそれと全く同じです。

社風は、同業種であっても全く異なります。

「しっかり指示を出してほしい」と思う人に「裁量をもたせて全て任せる」という社風では、何をすればいいか分からなくなってしまいます。

「自由にやらせてほしい」と思う人に「全てキッチリと指示を守らせる」という社風では、窮屈さを感じてしまうでしょう。

このような場合、自分の性格を変えるよりも、自分に合った社風である会社に転職するのがおすすめです。

自分の性格を変えるのが簡単ではないように、自分の力で働きかけて社風を変えるのはさらに至難の業だからです。

とはいえ、実際に働いてみないと社風を知るのはなかなか難しいもの。

社風を調べるコツとしておすすめなのは「実際に働いている人の生の声を聞く」です。

- 1日のスケジュールについて聞く

- 社内の交流頻度や風通しの具合について聞く

- どんな性格の人が多く働いているか聞く

これらを、会社説明会などで質問してみましょう。

監修者コメント

岡本啓毅HIROKI OKAMOTO

カジュアル面談なども最大限活用しよう!

昨今、いわゆる面接という形式だけでなく、カジュアル面談のような形で、転職検討先の社員・経営者と話をする機会も増えています。

あくまでも、カジュアル面談は「転職希望者と企業が気軽にお互いのことを知れる場」であり、求職者側が社員の人となりを考える機会にもなります。

このタイミングを利用して、面接では聞きづらいようなことを聞いてみるのもいいでしょう。

より深く、企業の中について知るためのいい機会なので、ぜひ活用してください。

3.会社での人付き合いが面倒

「会社での人付き合いが面倒」という理由で、自分は会社員に向いていないと感じる方もいるでしょう。

しかし、業務外のコミュニケーション頻度やプライベートへの干渉具合は、会社によって大きく異なります。

頻繁に社員の家族を呼んでの社外イベントが催される会社もあれば、イベントや部活動などが何もない会社もあります。

会社での人付き合いが面倒というよりは、自分が思う同僚たちとの付き合い方と、現状の付き合い方が異なることに原因があるのです。

この場合も、自分が思う同僚との付き合い方と合致した会社に転職することで解決できます。

業務外でのコミュニケーションを極力減らしたいという方には、テレワーク導入企業を探すこともおすすめ。

特にITエンジニアやWebデザイナーなど、出社しなくても仕事ができる職種の間で、テレワークは広がっています。

4.組織のルールに窮屈さを感じている

「会社のルールが厳しくて守れない」から、会社員に向いていないと感じているかもしれません。

しかしこれも「組織のルールが自分に合っていない」だけです。

ルールの厳しさも企業によって様々。

「1分でも遅刻したら報告書を提出しなければならない」という会社があれば「少しくらい遅刻しても誰も気にしない」という会社もあります。

社会では当たり前だと思っていたルールが、実は自社独自の特に厳しいルールだった、ということもよくあることなのです。

各企業のルールが様々で、その厳しさも多種多様です。

大切なのは、自分に合った労働時間や規則の会社を探すこと。

「就業時間は自由」だとしても、もしかしたら「成果物の納期は絶対」というルールがあり、実質的に長時間労働が必要になっているかもしれません。

緩すぎるルールのために自分を律することができず、結果的に会社内で立場を悪くしてしまうこともあり得るでしょう。

自由であればあるほどよいのではなく「自分に適した厳しさ/緩さ」を見極めることも忘れないようにしてください。

5.人に評価されることに抵抗がある

会社員で働く以上、人に評価されることからは逃れられません。

会社には人事評価制度があり、このルールに沿って昇給やボーナスが決まります。

また、仕事ぶりや周囲とのコミュニケーション、社内の評判といった評価で、任される仕事の重要度が変わることもあります。

もっといえば、単純な好き・嫌いといったものが反映されてしまうこともあるかもしれません。

その評価は主に上司がするものです。

人間が行う以上、100%公平であることは難しく、時には理不尽さを感じることもあります。

しかし、人事異動により上司は変わるものです。

前の上司では欠点とみなされていたあなたの特性が、新しい上司にとってはプラスに捉えられることもあります。

今の上司の評価に納得できなくても、腐らずに自分を磨き続けていけば、いつか状況が好転する時が訪れます。

6.実現したい夢や目標がある

俳優やミュージシャンとして活躍したいなど、実現したい夢がある人も会社員に向いていません。

こうした人は、仕事以外の活動がメインになるため、仕事で成果を出すことに無頓着になりがちです。

また、キャリアに対する意識が高く、将来独立したいなど明確な目標がある人も同様です。

独立を果たすためのスキルや経験が今の会社で得られないと悟ると、途端にモチベーションが低下し、独立を急いだり自身のキャリアを磨けそうな会社に転職してしまいます。

ただ、実現したい夢や目標があっても、今はその会社に所属し報酬を得ていることを忘れてはいけません。

今、会社で働いていることで夢や目標を追えているということです。

そう思えば目の前の仕事を疎かにできないはずです。

そのような姿勢でいることで、周囲との人間関係も良好になり、あなたの夢や目標を応援してくれるかもしれません。

会社員に向いてないと感じる人が転職する際の5つのポイント

フリーランスになることのリスクは、ここまで確認してきた通りです。

現在「会社員に向いていない」と感じている方も、安易にフリーランスを目指すのではなく、転職によって自分に合った会社を探すことを検討してみてください。

ここからは、自分に合った会社に転職するポイントを解説していきます。

- 会社を辞める理由を明確にした上で転職する

- 口コミサービスで社風や人間関係を調べる

- リモートワークやフレックスタイムで働ける仕事を探す

- 自分の強みが活かせる仕事を探す

- エージェントで自分に合った企業を探す

それぞれのポイントについて見ていきましょう。

1.会社を辞める理由を明確にした上で転職する

まずは「なぜ転職する必要があるのか」を明確にしておきましょう。

前述した「会社員に向いていないと感じる原因」をもとに整理しましょう。

理由を明確にすることで解決方法も考えることができ、より仕事探しの軸がはっきりとしてきます。

2.口コミサービスで社風や人間関係を調べる

会社の目星がついてきたら、人間関係を調べてみましょう。

手軽に調べるなら口コミサービスを活用するのも手です。

働いている人の正直な感想が掲載されているため、参考にしましょう。

ただし口コミサイトは、企業によっては捏造された投稿が掲載されていることもあり、全てをそのまま鵜呑みにすべきではありません。

また、社風や実際の働き方まで完全にイメージするのは難しいものです。

志望度が高い企業であれば、説明会などで実際に社員の方に直接話を聞いてみることをおすすめします。

監修者コメント

岡本啓毅HIROKI OKAMOTO

口コミを参考にするならネガティブな意見に注目

先にも触れた通り、企業選びの方法としてまず、口コミを参考にするのはおすすめです。

しかし口コミサイトは、何らかの不満を持った人が書き込むケースが多いため、そもそもネガティブな情報が集まりやすい場所でもあります。

そのため、全てを鵜呑みにするのは危険です。

「どういった種類の意見が集まっているのか」に注目し、あなたが特に重視したい点についての批判が多いようなら注意するなど、事前に付き合い方を決めておきましょう。

3.リモートワークやフレックスタイムで働ける仕事を探す

時間に縛られるのが嫌なのであれば、会社員でもある程度時間の自由が利く働き方を模索するのも1つの方法です。

リモートワークやフレックスタイムで働ける仕事であれば、抵抗なく会社員として働けるかもしれません。

昨今では、働き方改革が叫ばれ、長時間労働に対する世間の目は厳しくなっています。

また、人材確保の施策として、自由度の高い新しい働き方を模索する企業も増えていることも追い風となるでしょう。

4.自分の強みが活かせる仕事を探す

会社員として働くことに疑問を感じている原因は、仕事で自分の強みを活かしきれていないからなのかもしれません。

人に負けない自分だけの強みとなるスキルがある人は、転職や部署移動でその強みが活かせる職場に身を置くことで、やりがいをもって働けるのではないでしょうか。

自身が必要とされる職場で働くことで、会社員として働くことにも誇りを見いだせるのです。

5.転職エージェントで自分に合った企業を探す

第二新卒であったり、現在フリーターや既卒就活をしている方の場合「そもそも転職活動が初めて」「以前就職活動をしたが、あまり得意ではない」という方もいるかもしれません。

「転職を一人で進めるのが不安」という方には、エージェントの利用がおすすめです。

エージェントでは、キャリア設計や就職活動における軸の決め方など、客観的にアドバイスしてくれます。

また、面接練習や書類添削など様々な支援が用意されているため、選考対策としても活用できます。

第二新卒・既卒・フリーターの方には特にUZUZがおすすめ。

UZUZに在籍しているキャリアアドバイザーは、全員が既卒・第二新卒の経験者です。

皆さんと同じように「仕事」に悩んできた過去があるので、一人ひとりに寄り添ったサポートが可能です。

まとめ

会社員に向いていないと感じたとしても、多くの場合は単なる思い込みで、実際は「その会社に合っていない」だけです。

環境を変えてみることで解決することが多いため、心配する必要はありません。

大切なのは、同じ失敗を繰り返さないためにも、対策を練って転職すること。

「自分一人で仕事を選ぶのが不安」「誰かと一緒に就活を進めたい」という方は、就職エージェントであるUZUZにご相談ください。

サービス利用料は完全無料。

登録したからといって、UZUZ経由で就職しなければいけない制約もありません。

まずは、あなたの仕事選びの“相談役”として、UZUZを利用してみませんか?

正社員求人多数!

あなたのキャリアを

UZUZが徹底サポート

- すべて完全無料!

- 安心!優良企業のみ紹介

- あなた専用!寄り添ったキャリア支援