もくじ

しかし、しっかり対策すれば大丈夫ですよ!

この記事では、専門卒でなかなか就職が決まらない理由とその対策について解説していきます。

専門学校の卒業を控えている方は、ぜひ確認してください。

この記事の監修者

岡本啓毅

YouTube「ひろさんチャンネル」運営 / 株式会社UZUZ 代表取締役

北海道出身。第二の就活を運営する「株式会社UZUZ」を立ち上げ、数多くの就職をサポート。“自らと若者がウズウズ働ける世の中をつくる”をミッションに、YouTubeでは「就職・転職で使えるノウハウ」を発信中。X、TikTokなどSNS等の累計フォロワー数は13万人を超える。

正社員求人多数!

あなたのキャリアを

UZUZが徹底サポート

- すべて完全無料!

- 安心!優良企業のみ紹介

- あなた専用!寄り添ったキャリア支援

専門卒の就職率は?

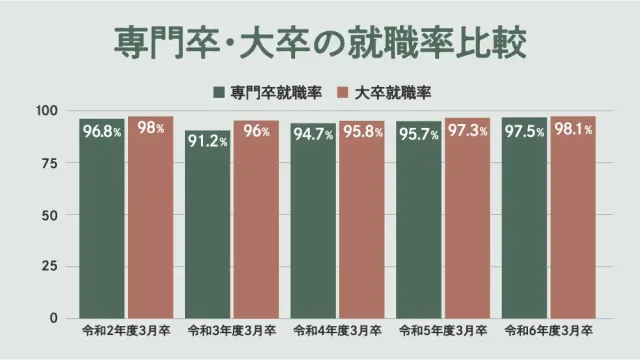

文部科学省の調査「大学等卒業者及び高校卒業者の就職状況調査結果」から、過去5年の専門卒と大卒の就職率の比較を見てみましょう。

【専門卒・大卒の就職率比較】

| 年度 | 専門卒就職率 | 大卒就職率 |

|---|---|---|

| 令和2年度3月卒 | 96.8% | 98.0% |

| 令和3年度3月卒 | 91.2% | 96.0% |

| 令和4年度3月卒 | 94.7% | 95.8% |

| 令和5年度3月卒 | 95.7% | 97.3% |

| 令和6年度3月卒 | 97.5% | 98.1% |

参照:文部科学省「大学等卒業者及び高校卒業者の就職状況調査結果」

専門卒の就職率は大卒と比較するとやや低めですが、それほど大きな開きはありません。

しかし、専門卒の就職が難しいと感じられるのは、次の項で挙げる理由があるからでしょう。

専門卒の就職が決まらない理由

詳しく見ていきましょう。

大卒と比べて応募できる企業が少ない

理由の一つは、新卒採用では「大卒以上」が応募条件になっている募集が多いことが挙げられます。

- 基礎学力が高い人を採用したい

- 教育コストを下げたい

- 幹部候補を採用したい

上記のような理由から、企業は大卒を採用したいと考えています。

そのため、同じ職種であっても専門卒でも応募できる求人よりも「大卒以上」が条件になっている求人の方が多く、専門卒はそもそも応募先が少ないのです。

専門職の採用枠が少ない

企業側が用意している「専門学生向けの専門職採用」の枠が少ないことも理由の一つです。

大卒向けの募集では、職種を限定しない「総合職採用」という採用方法があります。

部署を変えてジョブローテーションをしたり本人の意向を聞いたりしながら、その後の職種を決めていくという方法です。

この場合、管理職候補であり広く浅い知識をもつ「ゼネラリスト」と、特定の分野に深い知識をもつ「スペシャリスト」と呼ばれるどちらかを選ぶことになります。

一方で専門卒は、文字通り専門的な知識を活かして働くことが求められるため、最初から専門職採用であることが多くあります。

そのような専門職採用の枠は数が多くないため、結果として就職先である専門職の席の取り合いになってしまうのです。

大卒と比べて就職情報を集めにくい

専門卒は、就職に関する情報を集めにくいことも就職が決まりにくいことの原因です。

大学のキャリアセンターのような手厚くサポートしてくれる施設がなかったり、ネット上で検索しても専門卒向けの就職情報は探しにくかったりします。

大卒と比べて情報を得る機会が少ないため、大卒よりも就職内定率が下がってしまっていると考えられます。

就職が決まらないとき専門卒におすすめの就職先の特徴

専門卒が大卒より優遇されるわけではありませんが、学歴重視ではないため専門卒でも就職しやすい業界や職種はあります。

未経験歓迎・学歴不問

未経験歓迎・学歴不問の求人は積極的に受けましょう。

こうした求人は学歴や経験よりも、ポテンシャルや人柄を重視して採用する傾向が強いです。

大卒よりも若い専門卒は、体力や仕事への順応性をアピールしやすく、大卒よりも重宝されるケースもあるため内定獲得の可能性は高いといえます。

学歴不問の求人に応募するメリットは、以下の記事でも詳しく解説しています。

ぜひ合わせてお読みください。

人手不足が慢性化している

人手不足が慢性化している業界や職種では、若手人材が強く求められているため、学歴に関係なく採用される可能性が高いといえます。

例えば、飲食や小売、宿泊業などのサービス業、介護職や建設業界など、慢性的な人手不足や働き手の高齢化が問題になっている職種が狙い目です。

体力を使う仕事が多く、若い人材は貴重な戦力として歓迎されます。

こうした仕事に興味があれば、積極的にアプローチしてみてください。

実力主義

営業職やクリエーターなど実力主義の仕事も、専門卒に広く門戸を開いています。

こうした仕事は学歴よりも実績が重視されるため、頑張り次第によっては大卒よりも高い成果を上げることもできます。

不動産営業など取扱金額の大きな大きな営業職では、成果を出せば高額なインセンティブが得られるため高収入も目指せるでしょう。

資格が必要

在学中に専門資格を取得したのであれば、その資格を活かせる職種をピンポイントで狙うのも1つの方法です。

有資格者しか対応できないような業務であれば、資格を保有しているだけでも大きなアドバンテージになります。

入社後は専門職としてスキルを磨き実務経験を積んでいけば、高収入を目指して転職することも可能になるでしょう。

就職が決まらない専門卒が就職するためのコツ

ここからは、就職が決まらない専門卒が就職するためのコツを解説していきます。

具体的な方法は後半でも紹介しているため、そちらも合わせて確認してみてくださいね。

大卒者と競合しない

専門卒の応募が可能であっても、大卒の応募者が殺到する大企業などでは、どうしても大卒者が優先されることが否めません。

特に、将来の幹部候補として採用する総合職募集では、その傾向は強くなります。

こうした求人だけではなく、地方の中小企業や一般職など、大卒者が集中しにくい求人を狙うと内定獲得の可能性が高まります。

監修者コメント

大卒の資格取得を目指すのも手段の一つ

専門卒よりも大卒の方が就職内定率が高いのはデータで見たとおりです。

もし大卒でないことが理由で就職が決まらない場合、進学・就職の選択までの時間や金銭的な余裕があるなら、いっそのこと大卒を目指すのも手です。

今すぐでなくても、まずは専門学校を卒業後にアルバイトなどで働きながら大卒資格を取得し、大卒相当の既卒として就職するという方法もあります。

将来的にどうなっていたいかを考え、その自分が思い描く理想像に近づけるようにキャリアを計画的に進めていきましょう。

岡本啓毅

キャリアの目標を立てる

面接では将来のキャリアプランを質問されることもあります。

「専門分野を学んだので、なんとなく専門分野で仕事がしたい」と、将来のキャリア像が明確でないまま就活に臨むことが多いようです。

一度、自分が目指したいキャリアについて深く考えてみることをおすすめします。

目指すキャリアを明確にすれば、応募先の選び方や選考対策に一貫性が生まれ、就活に自信が持てるようになります。

専門卒の強みをアピールできるようにする

専門卒で就職活動を行う際は、専門卒の強みをアピールできるようにしましょう。

専門卒と大卒の就職内定率を比較してきましたが、基本的に専門卒と大卒では就活を戦うフィールドや、企業側から求められるものも違います。

専門卒は大卒と就職先を取り合っているわけではない、ということを理解しておきましょう。

- 特定の分野に関して専門性があること

- 専門的なスキルアップをこれからも続けられる知識的な下地があること

- 専門家として即戦力であること

上記を、専門学校での実績も交えながらアピールできるようにまとめるのがおすすめです。

スキルを整理して就職先の選択肢を広げる

専門卒の就職先は、必ずしも自分が勉強してきた分野の専門職だけとは限りません。

自分が学んできた専門性を、スキルごとに分解して考えてみましょう。

- 工業系分野に関する基礎知識

- 工業系分野を理解できる論理的思考力

- デザインスキル

もし自分が工業系デザインを学んでいたからという理由で工業デザイナーだけを目指していると、就職先は狭まってしまいます。

しかし、自分の専門的なスキルを分解すれば「工業系の会社」や「デザイナー職」にも適性があることに気づくことができ、就職先の可能性を広げることができるでしょう。

このように、自分がもつ専門性を強みにしつつも知識やスキルを抽象化・細分化して就職先を広げるのがおすすめです。

自分の専門ではない領域で就活を行う方法について詳しく知りたい方は、以下の記事も確認してみてください。

専門卒で就職が決まらないときに具体的に行うこと

ここからは、専門卒で就職先を決めるために具体的な就活の進め方について解説していきます。

就職に有利になる資格を取得する

就職に有利になる資格を取得するのがおすすめです。

就職するためのコツとして「専門卒の強みをアピールする」とお伝えしました。

しかし採用を担当する人事は、必ずしも専門分野に詳しいとは限らないため、専門的な会話をしてもそれがどの程度の専門性なのか分からないこともあります。

そんなとき資格を取得していれば、以下のような利点を得られるのです。

- 自分がもつ専門性を具体的かつ客観的にアピールしやすい

- 資格取得などの特定の目標に向けて、勉強や努力ができることをアピールできる

特に国家資格がおすすめですが、民間資格で取得しやすくなおかつ就職でも有利になる資格もあります。

どのような資格が就活で有利になりやすいか、詳しく知りたい方は以下の記事も確認してみてください。

先輩卒業生が就職した業界・職種・企業に応募する

選考に応募する際、先輩卒業生が就職した業界・職種・企業を調査して、採用された実績があるところに応募するのもおすすめです。

専門学校のホームページから卒業生が就職した業界・職種・企業を調べたり、学校のキャリアセンターなどでも教えてくれます。

採用実績がある業界や職種や企業であれば、採用される可能性があるといえるでしょう。

それまで一度も卒業生を採用したことがない企業だと、どのような人が来るか分からず採用側も躊躇してしまいます。

しかし、すでに採用実績があればどのような勉強をしてきた人が来るか理解してもらいやすく、その卒業生が活躍しているなら採用される可能性も高まります。

監修者コメント

未経験・知識不問の募集に応募するのもおすすめ

一旦自分の専門性から離れ、未経験の分野で知識・経験不問の募集に応募するのも手です。

せっかく学んだ専門性を活かせないと思うかもしれません。

しかし、コミュニケーション能力やロジカルシンキングといったポータブルスキルと呼ばれる一般的なスキルの方が重宝される職種も多いのです。

どんなに専門家として優れていても、ビジネスコミュニケーションができなければ仕事はスムーズに進められませんよね。

まずはそういった一般的なビジネススキルを身につけるためにも、専門性が第一に求められるわけではない仕事から始めるのもおすすめです。

ゆくゆくは、一般的なビジネススキル+専門性を発揮しながら活躍できるようになるかもしれません。

自分が今学んでいることとは別の分野だったとしても、専門学校で身につけた「専門性を磨こうとする姿勢」は活かすことができますよ。

岡本啓毅

選考対策を入念に行う

大卒と比べて専門卒向けの就活情報はそれほど多くないため、専門卒の多くはそれほど選考対策ができないまま選考に挑んでいます。

- 自己分析を手伝ってもらう

- 書類添削をしてもらう

- 筆記試験の勉強をする

- 面接練習をする

上記のような、一般的な大卒がキャリアセンターで行うような選考対策をするだけでも、専門卒の場合は十分に効果があります。

専門卒に強い就職エージェントの活用がおすすめ

専門卒に強い就職エージェントを活用することをおすすめします。

エージェントサービスとは、キャリアに関する相談や求人紹介、そして選考対策まで無料でできるサービスのことです。

求人が限られていたり情報が少なかったりすることが、専門卒が就職に苦戦する原因です。

こうした状況で大卒と同じ土俵で競うと、どうしても不利になることは否めないため、就活を成功させるには、専門卒ならではの戦略が必要です。

就職エージェント活用のメリットは、まず情報不足が解消されることです。

エージェントから豊富な情報を得られれば、それを基に効率的な就職活動が可能になります。

また就職エージェントには求人も豊富に集まっており、採用意欲の高い企業の求人を紹介してもらえることもあります。

選考対策もプロ視点による手厚いサポートが期待できるため、早期の内定獲得も目指せるでしょう。

なにより、就活のプロのアドバイスにより、就活の疑問や不安が解消できることは大きなメリットです。

内定獲得の確率を高めたいのであれば、ぜひ専門卒に強い就職エージェントの活用を検討してみてください。

まとめ

専門卒は大卒とは求められるものが異なっているため、まずは大卒とは違うフィールドで選考を戦っていくのだと理解しましょう。

その上で、キャリアセンターや就職エージェントなどを駆使しながら専門卒に特化した就活対策を行って選考に挑むと効果的です。

私たちUZUZもエージェントサービスを運営しており、これまで6万人以上の就職・転職を支援してきました。

かつてキャリアの壁にぶつかり、それを乗り越えてきたアドバイザーも在籍しており、専門卒でなかなか就職先が決まらない方の悩みに寄り添ったサポートが可能です。

就職先が決まらなくて悩んでいる方は、ぜひエージェントであるUZUZへご連絡ください。

正社員求人多数!

あなたのキャリアを

UZUZが徹底サポート

- すべて完全無料!

- 安心!優良企業のみ紹介

- あなた専用!寄り添ったキャリア支援