もくじ

それに1年間の中でも、おすすめの転職開始時期があるんです!

この記事では、転職を考えている第二新卒へ向けて下記の内容を解説していきます。

- 第二新卒と呼ばれるのはいつまでか?

- 第二新卒を含む20代の転職活動期間はどれくらい?

- 第二新卒の転職期間はどのくらいが理想?

- 第二新卒に有利なタイミングから逆算して転職期間を設定しよう

- 第二新卒の転職期間にやるべき5つのステップ

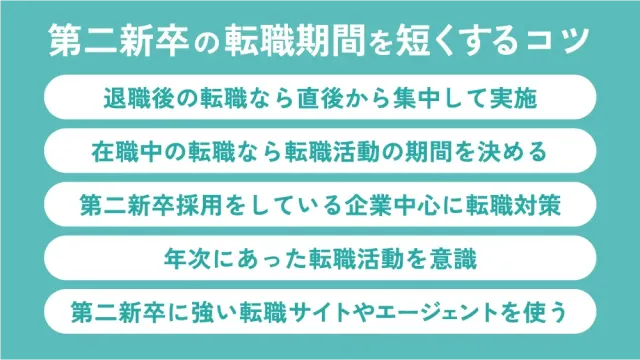

- 第二新卒の転職期間を短くするコツ

第二新卒の転職を成功させるために、ぜひ最後まで読んでくださいね。

この記事の監修者

岡本啓毅

YouTube「ひろさんチャンネル」運営 / 株式会社UZUZ 代表取締役

北海道出身。第二の就活を運営する「株式会社UZUZ」を立ち上げ、数多くの就職をサポート。“自らと若者がウズウズ働ける世の中をつくる”をミッションに、YouTubeでは「就職・転職で使えるノウハウ」を発信中。X、TikTokなどSNS等の累計フォロワー数は13万人を超える。

正社員求人多数!

20代のキャリアを

UZUZが徹底サポート

- すべて完全無料!

- 安心!優良企業のみ紹介

- あなた専用!寄り添ったキャリア支援

転職期間を知る前に!第二新卒と呼ばれるのはいつまでか?

実は第二新卒に関する明確な定義はありませんが、一般的には「卒業後の就業経験の有無」が大きく関わっています。

つまり、高校や大学などの学校卒業後に就職してから現在1年~3年目程度であり、その状態で転職をしようとしている人が「第二新卒」であると考えればよいでしょう。

似た言葉として「既卒」と呼ばれる状態がありますが、こちらは「学校卒業後、1年~3年以内である」という点は同じですが、就業経験がない人を指します。

第二新卒に関してもう少し詳しく知りたい方は、以下の記事も確認してみてください。

第二新卒を含む20代の転職期間はどれくらい?

特に、第二新卒を含む20代の若者はどんな感じなのかな。

株式会社マイナビが毎年実施している転職動向調査から、20代男女別の転職期間を見ていきましょう。

転職を思い立ってから、内定通知を受けるまでの期間と捉えてください。

【20代 男女別転職期間の分布】

| 転職期間 | 男性 | 女性 | 2024年転職者全体 |

|---|---|---|---|

| 2週間未満 | 9.9% | 10.5% | 10.5% |

| 2週間~1ヵ月未満 | 7.9% | 11.0% | 8.4% |

| 1ヵ月~2ヵ月未満 | 32.5% | 21.0% | 24.5% |

| 2ヵ月~3ヵ月未満 | 16.1% | 19.5% | 18.9% |

| 3ヵ月~半年未満 | 17.8% | 15.7% | 16.1% |

| 半年~1年未満 | 7.2% | 11.9% | 9.4% |

| 1年以上 | 8.6% | 10.5% | 12.1% |

参考:株式会社マイナビ「転職動向調査2025年版(2024年実績)」

でも、やっぱり1~3ヶ月くらいは想定しておいた方がよさそうだね。

第二新卒の転職期間はどのくらいが理想?

退職してからなら転職期間は早くて1ヶ月程度

退職してからの転職活動であれば、1ヶ月程度が理想的です。

退職してしまえば収入が途絶えるため、1ヶ月程度で次の仕事が決まれば、金銭的な不安が大きくならないからです。

入社3年未満の第二新卒の場合、退職金も出ないか、出たとしてもそう多い額ではありません。

失業保険も支給までに、3ヶ月の待期期間があります。

生活費に困ってアルバイトを始め、ズルズルとフリーターにならないためにも、できるだけ早く行動して転職先を決められるのが理想です。

在職しながらなら転職期間は早くて3ヶ月程度

在職しながらの転職活動であれば、3ヶ月程度で次の会社が決まれば理想的でしょう。

今の会社での仕事を続けながらの転職活動になるので、当面の生活費には困りません。

焦らず、じっくり転職活動に取り組めることはメリットです。

ただ、仕事で疲れて気力が湧かなかったり、時間がとれなくて準備が進められなかったりといった事態にもなりがちです。

だらだらと効率の悪い転職活動にしないためにも、「3ヶ月程度」と期間を定めて集中的に活動するとよいでしょう。

監修者コメント

岡本啓毅HIROKI OKAMOTO

第二新卒なら在籍したままの転職活動がおすすめ

退職してから転職活動をした方が転職期間が短くなりやすいため、退職してから転職した方が有利に感じるかもしれません。

しかし、特に第二新卒の転職活動は在籍したまま進めることをおすすめします。

まだ社会人になってから年次が浅いため、それほど金銭的余裕もないはずです。

退職してからの転職活動は「1ヶ月程度で終わる」というよりも「1ヶ月程度で無理やり終わらせないと金銭的に厳しい」という状況も関係しているでしょう。

じっくりと転職先を見定めるなら、在籍したままの方が余裕を持って臨めます。

また初めての転職活動では、他の会社を知ることで今の会社の良さに気づいたり、夢や目標を叶えるために今自分に必要な経験・スキルなどが見えてきたりすることもあるでしょう。

上記の場合、退職してしまうと戻るのは難しいですし、必要な経験・スキルを習得したくてもできず、「自分の能力不足」が原因で転職がうまくいかないこともあるかもしれません。

ですが在職中なら、今の会社で半年〜1年程度かけてスキルアップし、能力を十分に引き上げてから転職活動に挑む、という選択をすることもできます。

自分の可能性を拡げるためにも、第二新卒での転職活動は在籍したまま進めるのがおすすめです。

第二新卒に有利なタイミングから逆算して転職期間を設定しよう

第二新卒を採用しようとする企業には、それぞれ事情があるもので、その事情を汲み取っていくと転職に最適な時期が分かってきます。

第二新卒に有利になりやすいとされる入社時期は、概ね4月と10月です。

それぞれの理由を詳しく見ていきましょう!

4月入社を目指す場合のおすすめの時期:1月~3月

4月は新卒入社や異動・転勤など人材の流れが活発化する時期で、企業は以下のような理由で第二新卒を入社させたいと考えます。

- 採用しきれなかった新卒枠を埋めたい

- 新卒と同じカリキュラムで育成ができる

採用しきれなかった新卒枠を埋めたい

4月入社の新卒枠に欠員が出てしまった場合、企業は「採用しきれなかった新卒枠を埋めたい」と考え、第二新卒採用に力を入れていきます。

新卒採用を行っても、そもそも想定よりも採用人数を集められなかったり、内定を出したけれど辞退者が出たりするなど、予定人数が確保できないことはよくあることです。

そうした時に第二新卒を採用し、空いた枠を埋めようとします。

第二新卒であれば、年齢的にも新入社員と大きく離れているわけではないため、新卒と同等に育成していけばよいと考えるのです。

新卒と同じカリキュラムで育成ができる

新卒者と年齢が離れていない点は、企業が第二新卒を採用を考える動機になります。

例えば、新卒と同時に4月に入社してもらえば、一緒に新入社員研修を受けてもらえるメリットがあるからです。

中途採用者として別途研修を行う必要がなくなり、教育コストがかかりません。

また、第二新卒で入社した人にとっても、同期入社の仲間がいることで、離職のリスクも少なくなると考えるのです。

10月入社を目指す場合のおすすめの時期:7月~9月

10月も第二新卒の就活が有利になりやすい時期で、以下の理由から第二新卒対象の求人が多くなりやすい傾向です。

- 来年の新卒採用が落ち着く時期

- 新卒の退職者の欠員補充

来年の新卒採用が落ち着く時期

この時期は来年度の新卒採用が一通り落ち着き、採用を担当する人事部門の手が空きやすいタイミングでもあります。

また、今年の新卒入社も本配属され、研修もひと段落していることが多いでしょう。

そのため、10月入社を目安に中途採用の求人を出す企業が増える傾向にあります。

この時期に集中して転職活動を行えば、自身の希望する条件にマッチした企業が見つけやすいのです。

新卒の退職者の欠員補充

新卒で入社しても、数ヶ月で早期離職する人は少なからずいます。

ミスマッチによる早期離職をした新卒採用者の補充として、第二新卒の採用を検討する企業も多いです。

こうした求人を探し、狙い撃ちすることで第二新卒の就活は成功率が高まります。

企業側も新卒と一緒に育成できるため、双方にメリットがあります。

第二新卒に有利になる転職時期については、以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひ合わせてお読みください。

第二新卒の転職期間にやるべき5つのステップ

そのほかに、転職期間で行うべき行動ってあるのかな?

ここでは、第二新卒の転職期間に行うべき5つのステップを解説していきます。

1.転職活動のゴールとスケジュールを決める

ゴールがないまま転職活動を進めると、緊張がなくダラダラと過ごしてしまうおそれがあります。

反対にゴールを決めておけば、そこから逆算して取るべき行動や対策、その段取りも考えやすくなるでしょう。

そのため、まずはこの時期までに内定がほしい・入社したいというゴールを決めましょう。

そのうえで、ゴールから逆算してすべきことのスケジュールを考えることが大切です。

2.キャリアの棚卸しと自己分析を行う

転職活動では、これまでのキャリアやスキルが自分のアピールポイントとなります。

自分のアピールポイントをできる限り明確にしておくと、面接の質問で掘り下げられた時にもスムーズに返答することができるでしょう。

その準備として、過去の業務経験や学生時代を振り返り、自分のキャリアやエピソードを棚卸ししてください。

そこから自分の価値観や性格を掘り下げつつ、自己分析も深めていきましょう。

自己理解が深まれば自分に合う仕事を探しやすくなり、選考でも自分の強み・弱みを説明しやすくなります。

3.求人探しと企業研究を並行して進める

自己分析を通じて転職先に求める条件を明確にした後は、求人探しを行っていきます。

- 転職エージェントに相談する

- ハローワークを利用する

- 求人紹介サイトで探す

- ヘッドハンティングサービスに登録する

- 企業のリクルートサイトを直接検索する

求人探しを行う方法としては上記の例が挙げられますが、特におすすめなのが利用者の適性を考慮して求人紹介を行う転職エージェントです。

求人紹介だけでなく、転職活動全体のアドバイスやサポートも受けられます。

そして求人探しと並行して行いたいのが、事業内容や経営方針といったデータを収集し理解を深める企業研究です。

- 企業説明会に参加する

- OB・OG訪問で質問する

- インターンに参加する

- IR資料や企業サイトを読む

企業研究を深めれば、志望動機を作成しやすくなり面接での質問対策にもつながります。

その企業の強みや他社との違い、どのような業務に携わりたいかといった内容はよく聞かれますので、スムーズに返答できるよう準備しておきましょう。

4.書類試験・面接などの選考対策を行う

書類試験では志望動機や自分の強み、転職理由といった点を問われます。

書類試験は通常では採用試験の最初に行われるため、ここをクリアしないとそもそも面接を受けられません。

転職エージェントでは書類添削を行っていて、書類試験対策におけるポイントをアドバイスしています。

また、書類試験通過後に行われる面接の対策として模擬面接も実施し、本番さながらの環境で対策を行えます。

5.内定が決まったら退職準備を進める

無事内定が決まった後は、退職をスムーズにするための準備を進めていきます。

- 会社の規則に従って退職時期を決める

- 直属の上司に退職の意思を伝える

- 退職届・退職願を提出する

- 後任への仕事の引継ぎを行う

- 社会保険や年金の手続きを行う

- お世話になった人へ挨拶する

- 会社から必要書類を受け取る

- 有給休暇を消化する

退職日までに仕事の引継ぎや有給休暇の消化を行う必要があるため、3ヵ月前までに退職の意思を伝えるのが良いでしょう。

また、会社からの貸与物を返却したり、雇用保険被保険者証・健康保険資格喪失証明書といった書類を受け取ったりといったことも忘れないようにしてください。

第二新卒の転職期間を短くするコツ

ここからは、転職期間を短くするコツを「退職後の転職のコツ」「在職中の転職のコツ」そして「どちらの場合でも使えるコツ」と、たっぷり紹介していきます。

退職後の転職なら直後から集中して実施

退職後の転職で最も大事なのは、余裕を持ち過ぎないことです。

退職後、リフレッシュするために遊びたくなるのは当然でしょう。

ですがあまり長く休み過ぎるとブランクが生まれてしまうため、社会人の感覚を忘れてしまうかもしれません。

また、面接で人事に「ブランク期間何をしていたのか?」と聞かれ返答につまってしまったりして、転職活動に悪影響が出てしまう可能性があります。

また退職後に転職活動をせず、昼夜逆転した生活を送ってしまうと、一般的な社会人のライフサイクルに合わせられず、入社後に苦労してしまうケースもあるでしょう。

そのため退職したらすぐに、転職活動を始めるようにしましょう。

在職中の転職なら転職活動の期間を決める

在職中に転職活動を行うのであれば、たとえ「転職できなかった」「就職したい会社がなかった」という場合でも、今の会社で働き続けることができます。

上記のような安心感があるからこそ、人によっては転職活動をつい後回しにしてしまったり、ズルズルと長期化してしまったりする場合もあります。

そのため、おすすめは「転職活動を行う期間を決める」ことです!

例えば「今日から◯ヶ月後までに転職するぞ!(3ヶ月〜4ヶ月程度がおすすめ)」と決めて、その間は転職活動期間とするのです。

もちろん、たとえ決めた期間中に転職先が決まらなかったとしても、決して転職を諦める必要はありません。

なぜ転職できなかったのかを振り返り、次回の転職活動の開始に向けて、自己分析や企業研究を進めたり、経験やスキルアップを積む期間を作って再挑戦すればOKです。

このように、「期間を決めて集中して転職活動」と「足りない能力を鍛えて次回の転職活動に備える」というサイクルを繰り返していけば、いずれは理想の会社に転職できますよ。

第二新卒採用をしている企業を中心に転職対策を行う

当然ながら、第二新卒の採用を積極的に行っていない企業もあります。

第二新卒は新卒ではないですし、中途社員ほどのビジネス力や業務経験もありません。

それでもなお、企業が第二新卒を採用するのは、以下の理由からです。

- 抜けた新卒の穴を埋める若手がほしい

- 人員を補充したい

さらに第二新卒を採用している企業は、以下のような様々な背景から採用を行っています。

- ビジネスマナーを備えているが前職の社風に染まっていない若手を増やしたい

- 人材として優れている「思わぬ拾い物」との出会いに期待している

- 新事業部が拡大しているので「即戦力だが吸収力がある人」がほしい

- 自社が属する業界や業種に思い入れがあり、「一度別の業界に就職したが、諦めきれない」という想いが強い若手がほしい

そのため、第二新卒からの転職を成功させるためには、上記のような思いを持って積極的に第二新卒採用を行っている企業を狙うことがポイントになっていきます。

第二新卒を積極的に募集している企業を探し、自分の魅力をアピールしていきましょう!

年次にあった転職活動を意識する

第二新卒の一般的な定義は、卒業後に就職して1年~3年以内です。

裏を返せば、同じ第二新卒であれど、「新卒1年目〜3年目」までの人がいるということです。

そして新卒1年目、2年目、3年目はそれぞれ、第二新卒としての魅力も異なりますし、企業側が「ほしい」と思う理由も違ってきます。

企業側が「最低限のビジネスマナーだけほしい」というなら1年目の第二新卒を狙うでしょう。

「ある程度の経験や業界知識もほしいが、フレッシュさが大事」という企業には2年目の第二新卒がピッタリです。

「一人立ちする程度のビジネス力がありつつ、まだ若手として吸収力がほしい」のであれば、3年目の第二新卒が求められるでしょう。

自分がどの位置にある第二新卒なのかを把握し、企業が求める第二新卒像と合っているかを意識しながら転職活動を進めることも成功を引き寄せるコツの一つです。

第二新卒に強い転職サイトやエージェントを使う

世の中に、転職サイトや転職エージェントはいくつもありますが、第二新卒の場合は「第二新卒に強い」転職サイトや転職エージェントを使うようにしましょう。

企業が第二新卒に求めるものは、中途社員に求めるものとは異なっています。

第二新卒向けを謳っている転職サイトや転職エージェントの方が、第二新卒の転職に関するノウハウも多いです。

「第二新卒を求めている企業の求人」が多いため、第二新卒に特化したサービスを利用した方が成功率が高くなり、転職期間も短くできるのです。

監修者コメント

岡本啓毅HIROKI OKAMOTO

キャリアプランがあるなら入社後3年以内の転職もOK

第二新卒で転職しようとすると多くの場合、引き止めにあったり「同じ会社で3年は働いた方がいい」といわれたりすることがあります。

ですが、この「3年」の根拠は特にありません。

OJTの活用などによって一人立ちの期間が昨今では早くなっていますし、3年在籍した方が転職しやすい、という話でもありません。

しっかりと将来のキャリアプランが立てられているなら、1年目であろうと転職しても問題はないのです。

もちろん同じ会社で3年以上働いても問題ないですし、一つの会社に長く在籍していても成長はできます。

転職活動をしてみた結果「やっぱり今の会社で働き続ける!」という選択をするのもよいでしょう。

もし今キャリアプランが特にないのであれば、まずは自分のキャリアと向き合って、周囲の言葉に惑わされずにキャリアを考えてみましょう。

転職活動自体にリスクはありませんから、ひとまず転職活動しながら考えてみるのも方法の一つですよ!

入社後3年以内で転職してもよい理由についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事もご確認ください。

まとめ

第二新卒の転職期間は、退職しているなら1ヶ月程度、在籍中なら3ヶ月程度かかるのが一般的です。

おすすめの転職開始時期は1月~3月、または7月~9月。

しっかりと自分の年次に合わせて「自分の第二新卒の魅力は何か」を定めてから、第二新卒を積極的に募集している企業を中心に応募するとよいでしょう。

転職サイトや転職エージェントを利用する場合は、一般的な中途向け転職サイトやエージェントではなく、第二新卒に特化したサイトやエージェントを利用するのがおすすめです。

その際は、ぜひ私たちUZUZが提供しているエージェントサービスもご検討ください。

私たちUZUZは、第二新卒に向けた転職サポートを得意としたエージェントサービスです。

在籍しているキャリアアドバイザーも、第二新卒での転職はもちろん、既卒やフリーターからの転職を経験した者が多く、あなたのキャリアの悩みに寄り添うことができます。

相談するだけでも可能ですし、求人紹介や選考対策を含めたすべてのサービスが無料で利用できます。

第二新卒での転職を考えている方は、まずは一度ご連絡ください。

正社員求人多数!

20代のキャリアを

UZUZが徹底サポート

- すべて完全無料!

- 安心!優良企業のみ紹介

- あなた専用!寄り添ったキャリア支援